1. 역사를 ‘영원의 시각’으로 보면, 잠깐 이겼지만 영원히 지는 길이 있고, 잠깐 졌지만 영원히 이기는 길이 있다. 빌라도의 길과 예수의 길이 그 좋은 실례다. 김대건 신부나 주기철 목사의 역사적 위대함은 오래 살아 많은 일을 한 데 있지 않고, 죽어야 할 때 죽은 그들의 순교에 있다. 일본의 군국주의의 길은 잠깐 이겼지만, 영원히 지는 길이고, 조선의 예수복음의 길은 잠깐 졌지만 영원히 이기는 길이다. 예수복음의 길을 간 윤동주와 김교신은 당시에는 잠깐 진 듯이 보였지만 영원히 이기는 길을 우리 민족에게 보여 주었다. 예수의 사람 윤동주는 ‘예수 한국’을, 성서의 사람 김교신은 ‘성서 한국’을 남기고 떠났다.

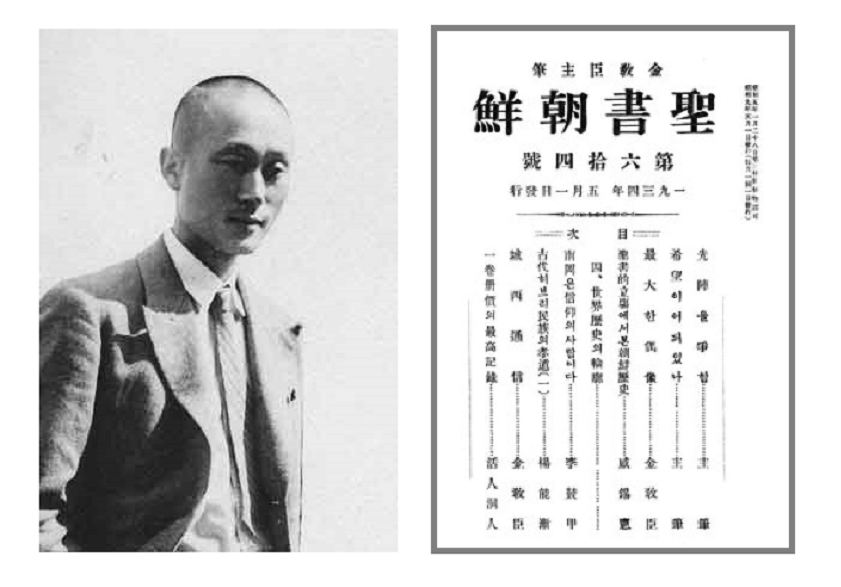

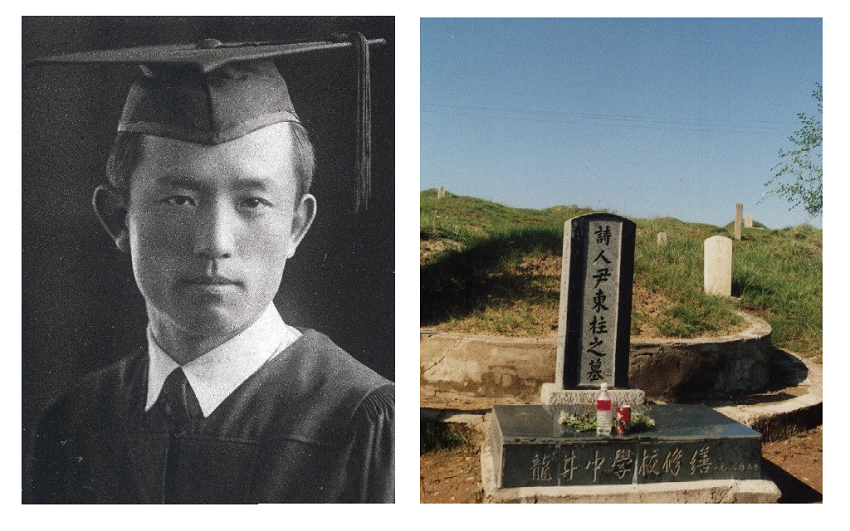

바로 그 시절, 시인 윤동주는 <십자가>라는 시를 쓰고 적국 일본에 가서 유월절 어린 양처럼 그냥 죽었다. 그것도 해방을 6개월 앞두고서 말이다. 자신의 죽음이 무엇을 의미하는지 알든 모르든 상관없이. 그는 이 민족에게 죄를 이긴 ‘십자가의 복음’을 남기고 갔다. 바로 그 시절, 김교신 선생은 일본 유학에서 돌아와 「성서조선」지를 발행하다가 민족의 부활을 노래하는 “조와”(弔蛙)라는 글을 쓰고 감옥에 갔다가 풀려나 고향 함경도 함흥으로 갔다. 거기서 부활을 준비하다가 갑자기 발진티푸스로 그냥 죽었다. 그것도 해방을 4개월 앞두고 말이다. 자신의 죽음이 무엇을 의미하는지 알든 모르든 상관없이. 그는 이 민족에게 세상을 이긴 ‘부활의 복음’을 남기고 갔다. 여기에 윤동주와 김교신의 죽음이 갖는 섭리론적 뜻이 있다.

2. 하나님이 이스라엘을 포함한 온 세계를 구원코자 요셉을 애굽에 앞서 보냈듯이 윤동주와 김교신을 애굽의 나라인 적국 일본에 앞서 보낸 것은 한국을 포함한 온 세계를 구원코자 하시는 하나님의 위대한 섭리였다. 마치 미국에 있는 본회퍼를 조국 독일로 돌아가 제2차 세계대전이 끝나기 바로 직전 죽게 하신 것처럼, 해방을 몇 개월 앞둔 시점에 하나님이 윤동주와 김교신을 데려가셨다. 그들의 죽음의 자리와 카이로스적 시간은 일상사가 아닌 하나님의 오묘한 섭리 가운데 있었다

‘십자가’의 시인 윤동주에게 있어서 일본이라는 나라는 ‘예수적 인간형’으로서의 한민족의 민족적 정체성 구형을 위한 ‘성문 밖 골고다’였다. 그리고 ‘부활’의 교사 김교신에게 있어서 일본이라는 나라는 ‘성서적 인간형’으로서의 한민족의 민족적 정체성 구형을 위한 ‘부활의 인큐베이터(incubator)’였다. ‘십자가’를 노래한 윤동주는 하늘이었고, ‘부활’을 노래한 김교신은 땅이었다. 윤동주는 하늘을 우러러보면서 후쿠오카 감옥에서 홀로 죽었고, 김교신은 한반도의 땅을 굽어보면서 흥남 질소비료 공장에서 현장 근로자들과 고난을 함께하다가 급사했다.

해방 몇 개월 전, 나치에 항거하다가 처형된 본회퍼는 독일 민족의 영원히 빛나는 별이 되게 한 것처럼 적국 일본 땅에서 시인 윤동주는 비인간적인 생체실험의 도구로 죽어 영원히 빛나는 별이 되었고, 적국 일본 땅에서 성서를 배워 조선으로 돌아와 한민족의 정체성을 성서 위에 세우려 진력하다가 죽은 김교신 선생은 찬란하게 빛나는 다이아몬드의 빛이 되었다.

아! 우리 민족사의 별이요 빛인 윤동주와 김교신! 윤동주는 언제나 십자가를 지고 높은 하늘로의 부활을 꿈꾸었고, 김교신은 언제나 부활을 꿈꾸며 낮은 땅으로 성육신하였다. 그런 의미에서 윤동주의 길은 십자가 신앙을 안고 부활을 꿈꾼 ‘예수의 길’이었고, 김교신의 길은 부활 신앙을 안고 십자가의 길을 간 ‘제자의 길’(제자도)이었다. 그들의 생애는 하나님의 손에 붙들린 눈물이 나도록 아름답고 순결한 거룩한 생애였다.

3. 윤동주는 문명의 탈을 쓴 그 야만의 시대, 참 신앙을 시험하던 그 잔혹한 일제 말기에 한민족을 넘어 온 인류의 불의와 죄악을 대신 짊어지고 광야로 내쫓겨 죽어간 ‘아사셀 염소’(레 16:6-22)이었다. 반면에 김교신은 바벨론 포로민에게 하나님의 말씀을 대언한 영적 파수꾼 에스겔(겔 3:17)처럼 일제 식민지하에서 성경 말씀으로 한민족을 깨우치며 성서 위에 조선을 세우고자 했던 영적 파수꾼이었다는 점에서 김교신은 ‘제2의 에스겔’이었다.

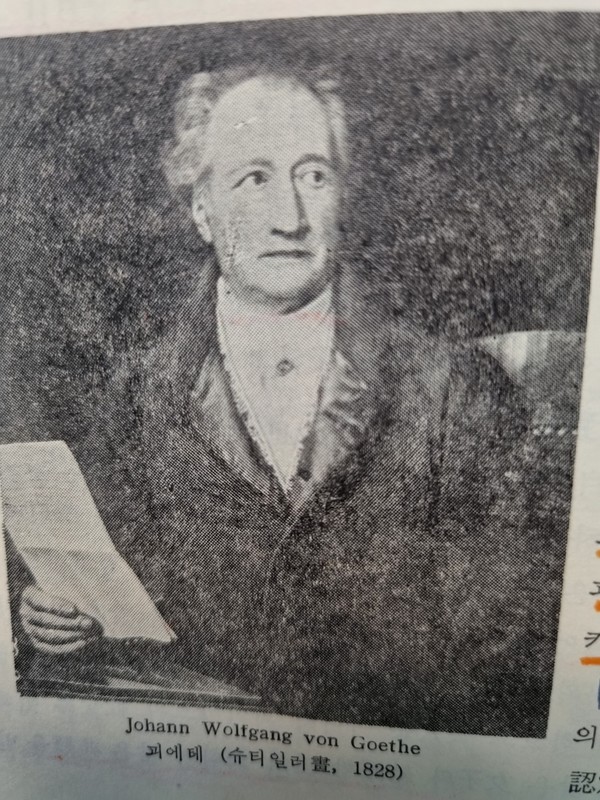

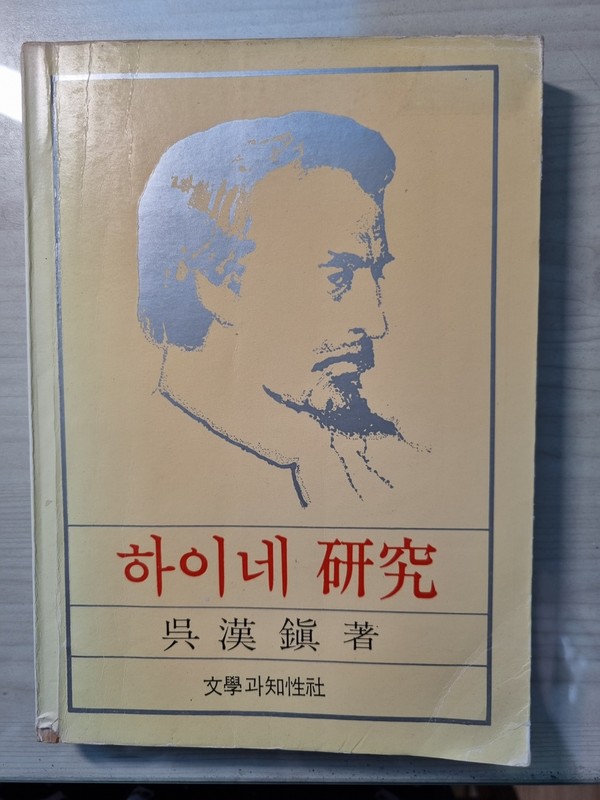

청년독일파(靑年獨逸派)의 서정시인이자 <로렐라이> 작가인 하이네(Heine, 1797~1856)는 독일 문학의 쌍벽(맞수) 괴테(Goethe, 1749~832)와 실러(Schiller, 1759~1805)를 두고 이렇게 말했다. “인간으로서의 괴테는 소극적이며, 실러는 적극적인 인간미를 간직하고 있다고 보겠으나, 시인으로서의 인간 역시 괴테가 우리 독일 문학의 자랑이 될 것이고, 실러는 우리 독일 민족의 자랑스러운 인간이 될 것이다.”

필자는 이 말을 패러디해서 한국 기독교 문학의 쌍벽(맞수)인 윤동주와 김교신을 두고 이렇게 말하고 싶다. “인간으로서의 윤동주는 소극적이며, 김교신은 적극적인 인간미를 간직하고 있다고 보겠으나, 시인으로서의 인간 역시 윤동주가 우리 한국 문학의 자랑이 될 것이고, 김교신은 우리 한국 민족의 자랑스러운 인간이 될 것이다.”