선거철만 되면 정당과 후보자들은 경쟁하듯 말한다. “좋은 일자리 창출!”, “추경 편성으로 민생 안정!”, “청년을 위한 일자리 혁신!”.

하지만 그 공약들은 수십 년 전부터 반복되어온 레퍼토리다. 정작 많은 국민들이 삶에서 체감하는 변화는 미미하다. 오히려 사람들은 반복되는 정치 슬로건에 점점 무감각해지고 있다.

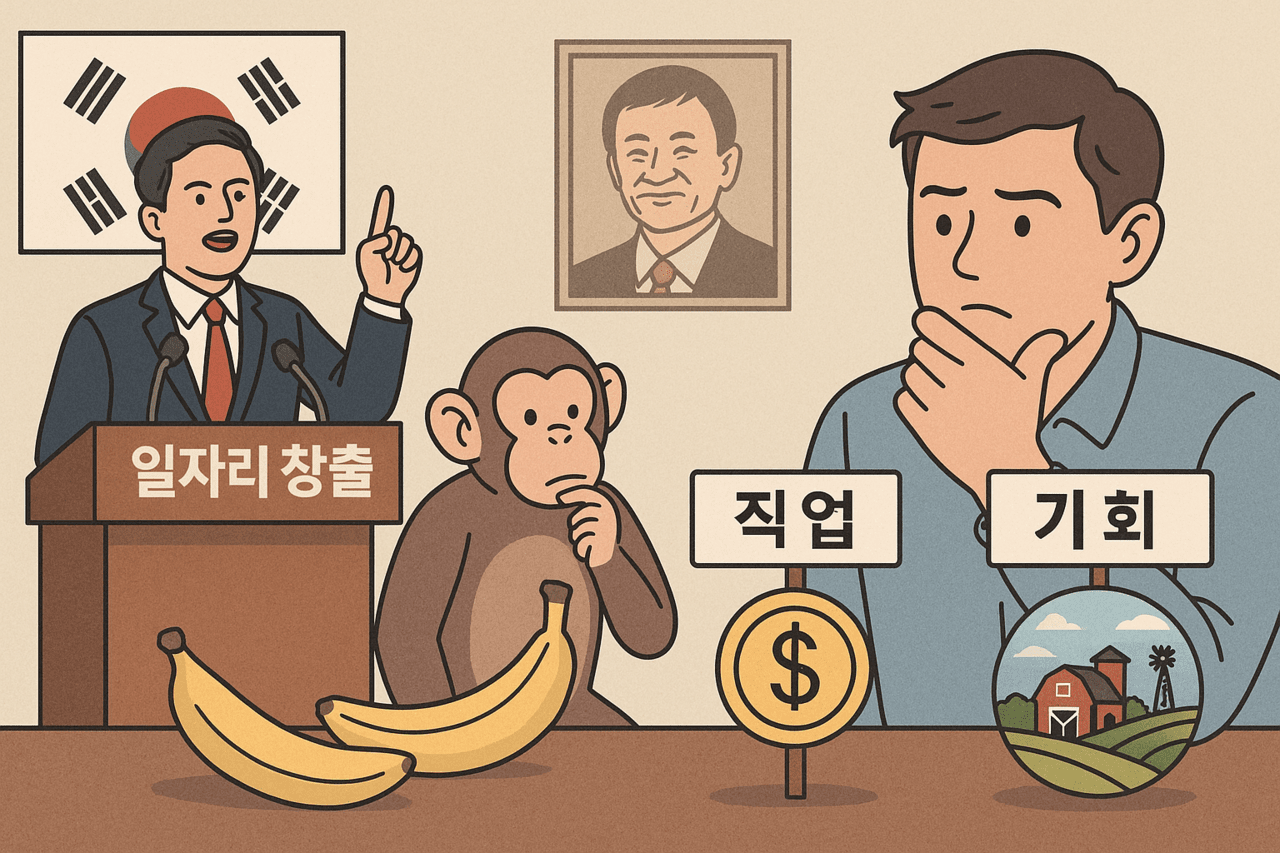

그럴 수밖에 없다. ‘좋은 일자리’와 ‘추경 편성’은 마치 눈앞에 놓인 바나나와 같다. 당장 손에 잡히는 것처럼 보이지만, 장기적인 생존과 번영에는 크게 도움이 되지 않는다.

알리바바의 마윈은 이런 비유를 남겼다. “원숭이에게 바나나와 돈을 주면 대부분 바나나를 고른다. 왜냐하면 돈이 바나나를 더 많이 살 수 있다는 사실을 모르기 때문이다.”

지금의 한국 정치는, 그리고 많은 유권자들의 기대는, 이 원숭이의 선택에서 크게 다르지 않다. 우리는 여전히 ‘당장의 일자리’라는 바나나에 몰두하고, '시스템을 소유할 수 있는 기회'라는 돈에는 관심을 두지 않는다.

추경은 마중물이지, 해답이 아니다

물론 위기 상황에서 추경은 불가피하다. 일자리는 필요하고, 청년의 현실은 절박하다. 그러나 이 모든 ‘응급조치’는 어디까지나 ‘대증요법’일 뿐, 근본 처방은 아니다.

문제는 추경을 편성하는 정부나 국회를 탓하기 전에, 그것을 기다리는 국민의 ‘기대 수준’ 자체가 바뀌지 않았다는 데 있다. 정치가 ‘일자리를 줄 테니 찍어달라’고 하고, 국민은 ‘일자리를 주니까 찍어야지’라고 반응하는 순환 고리는 이제 깨져야 한다.

바뀌어야 할 것은 정치가 아니라 민심이다

대한민국은 더 이상 개발도상국이 아니다. 인공지능, 디지털 전환, 글로벌 무대에서 K-콘텐츠와 기술력을 자랑하는 선진국이다. 하지만 우리의 정치 담론과 유권자 기대 수준은 여전히 20세기적 사고에 머물러 있다.

우리는 여전히 ‘직업’에 집착하지만, 세계는 ‘수익 모델’과 ‘디지털 자산’을 키우는 중이다. 우리는 아직도 “좋은 직장”을 꿈꾸지만, 미래세대는 “내 수익은 어디서 나올까”를 고민해야 할 시점이다.

이 간극을 메우기 위해 가장 시급한 것은 제도도, 정책도 아닌 ‘국민 각성’이다.

민심이 깨어날 때, 정치도 바뀐다. 국민이 바나나 대신 농장을 요구할 때, 정치인은 비로소 농장 경영자를 자처한다.

우리는 더 이상 원숭이가 아니다

이제 우리는 더 이상 ‘원숭이처럼 바나나를 선택하는 국민’이어서는 안 된다.

직업 하나, 일자리 하나에 목숨을 걸게 만드는 사회 시스템과 정치는 결국 국민의 생각 수준을 반영한다. 국민이 변하지 않으면 정치도 바뀌지 않는다.

21세기의 대통령은 ‘일자리 몇 개 더 만들겠다’는 구호로는 통하지 않는다. 그는 국민들에게 직업이 아닌 ‘기회’를 약속해야 하고, 추경이 아닌 ‘지속 가능한 시스템’을 설계해야 하며, 국민을 소비자가 아닌 창조자이자 소유자로 이끌 수 있어야 한다.

결론: 진짜 변화는 민심의 각성에서 시작된다

21세기 대한민국의 과제는 단순하다.

정치는 농장을 설계하고, 국민은 더 이상 바나나를 고르지 않는 것.

이 두 가지가 동시에 이루어질 때, 우리는 드디어 ‘지속 가능한 부국(富國)’의 문을 열 수 있다.

다음 대통령은 농장을 이야기할 수 있어야 하며,

국민은 그 농장을 소유할 상상력과 책임을 가질 준비가 되어야 한다.

그것이 바로 진짜 민주주의의 성숙한 진화다.