일반적으로 인간을 “호모 사피엔스(Homo sapiens)”, 즉 이성적 존재로 정의한다. 그러나 오늘날 신학은 인간을 단순히 생각하거나 판단하는 존재로만 볼 수 없음을 지적한다. 인간은 이성만으로 설명되지 않으며, 신앙은 단순한 감정이 아니라 하나님께 대한 응답이라는 사실이 중요하다.

그러나 데카르트는 “나는 생각한다, 그러므로 나는 존재한다(Cogito ergo sum)”라고 했다. 하지만 이는 인간의 사고 능력만 강조한 나머지, 신 앞에서 서 있는 인간의 모습을 잊게 만들었다.

그래서 카를 바르트는 “나는 믿는다, 그러므로 나는 존재한다(Credo ergo sum)”라는 관점으로 응답했다¹. 바르트에게 인간은 하나님의 말씀에 응답하는 존재이며, 믿음은 인간이 스스로 결심하는 일이 아니라 하나님께서 일으키시는 사건이다².

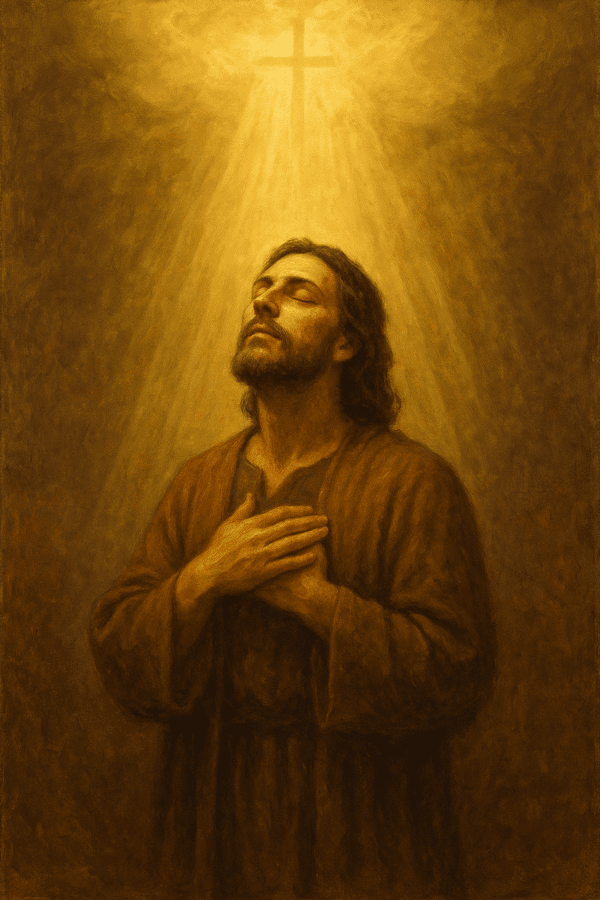

그리고 바르트는 인간을 “하나님의 은혜 안에서 바라보시는 존재”로 보았다. 그는 “하나님은 인간을 미소 지으시며 바라보신다”³라고 말했는데, 이는 인간이 심판의 대상이 아니라 은혜의 시선 속에서 존재한다는 것을 상징한다. 신앙은 두려움에서 비롯되는 것이 아니라, 은혜에 대한 감사에서 시작된다.

그러나 오늘날 교회는 종종 믿음을 인간의 노력이나 결단으로 축소시키는 경향이 있다. 그러나 인간이 존재하는 이유는 생각하거나 믿기 때문이 아니라, 감사하기 때문이다. 감사는 단순한 행위가 아니라, 하나님께서 주신 은혜를 인식하고 그에 반응하는 인간의 방식이다. 따라서 새로운 인간 정의는 다음과 같이 표현할 수 있다.

“나는 감사한다, 그러므로 나는 존재한다(Gratia ergo sum).”

이 명제는 문학적 수사가 아니라, 하나님 앞에서 살아가는 인간(coram Deo)의 실존적 태도를 보여준다⁴. 루터에게 신앙은 인간의 노력이나 종교적 행위가 아니라, 하나님께서 먼저 주신 은혜를 받아들이는 것이었다. 이 수용의 자세가 자연스럽게 감사로 나타나며, 감사는 은혜의 증거가 되고, 은혜는 감사로 완성된다. 신앙 없는 감사는 공허하고, 감사 없는 신앙은 공로주의로 흐른다.

과거에 인간을 다양한 방식으로 정의했다.

루터 : 호모 아우디엔스(Homo audiens) — 말씀을 듣는 존재⁵

슈메만 : 호모 아도란스(Homo adorans) — 예배하는 존재⁶

스토트 : 호모 디비누스(Homo divinus) — 영적 존재⁷

엘리아데 : 호모 렐리기오수스(Homo religiosus) — 본성적 종교심⁸

하지만 이 정의들은 인간의 신앙적 응답성을 충분히 담아내지 못했다.

그래서 오늘 우리는 인간을 호모 그라투스(Homo gratus) — 감사하는 존재(인간)로 새롭게 정의할 필요가 있다. 호모 그라투스는 하나님의 은혜를 깨닫고, 그 은혜에 감사하며 살아가는 존재이다. 감사는 단순한 덕목이 아니라, 인간이 받은 은혜의 실존적 증거다. 그리스도 안에서 모든 것이 은혜임을 아는 사람은 자신의 의로 서지 않고, 받은 은혜에 감사함으로 살아간다. 이것이 바로 호모 그라투스가 필요한 이유이다.