“어찌하여 고난당하는 자에게 빛을 주셨으며 마음이 아픈 자에게 생명을 주셨는고”(욥3:20).

욥은 욥기 3장에서 자신의 고난이 심하고 커지니 태어난 날까지 탄식하게 된다. 고통의 한계에 도달한 욥은 자신의 출생을 탄식하며 자신이 차라리 태어나지 않았으면 더 좋았을 것이라고 처절하게 고백한다(3:3-5). 이러한 고통의 탄식은 오늘을 살아가는 팬데믹 시대 인류는 거의 모두 다 이렇게 고백하고 있는 현실이다. “어찌하여 내가 태에서 죽어 나오지 아니하였던가 어찌하여 내 어머니가 해산할 때에 내가 숨지지 아니하였던가(에게와)”(11절). 욥기 2장부터 5장까지는 욥의 ‘태어난 날이 캄캄하였었더라면’라는 논조를 말하고 있다.

사단의 시험을 통해 욥이 고난을 당하는 중에 하나님은 욥의 생명을 건드리지 않는 조건으로 시험을 허락한다. 온 몸의 독한 악창이 나는 질병과 모든 것을 잃는 인생의 시험을 당한다. 이렇게 말할 수 없는 인생의 커다란 좌절과 실패 속에서 욥은 힘든 나날을 보내게 된다. 욥은 계속되는 시험과 환난의 좌절감 속에서, 또 고통의 짙은 연속적 고통 속에서 말할 수 없는 힘든 과정을 겪게 된다. 이런 속에서 욥은 자신의 태어난 날을 후회하며 탄식한다. “어찌하여 무릎이 나를 받았던가 어찌하여 젖을 빨았던가... ...또는 낙태되어 땅에 묻힌 아이처럼 나를 존재하지 않았겠고 빛을 보지 못한 아이들 같았을 것이라”(욥3: 12, 16). 엄청난 고난과 고통 속에서 욥은 말할 수 없는 좌절의 상황을 감당하지 못하고 고통으로 탄식을 하게 된다. 욥기 3장은 산 것보다 오히려 죽은 것이 더 낫고, 생명보다는 무덤에 있는 것이 낫다고 말하며 탄식하는 장면들이다. “무덤(콰베르)을 찾아 얻으면 심히 기뻐하고 즐거워하니...나에게는 평온도 없고(샤라웨티) 안일도 없고(샤콰트티) 휴식도 없고(나흐티) 다만 불안(로게즈)만이 있구나”(22, 26).

오늘 팬데믹 시대를 살아가는 사람들은 이러한 욥의 고통의 소리를 저절로 발할 것이다. 이 세상은 현실 세상보다는 가상(假想) 세상과 전자 세상을 더 진실의 세계로 여기고, 아날로그의 물리적 세상보다는 디지털 세상을 더 진화되고 발전된 세상으로 여기는 세계를 만들고 있다. 사람들은 이 전염병의 시대에 가치관의 혼동과 그 전도(顚倒)를 깨닫지 못하고 살아가는 현실이다. 이러한 현실은 욥이 당하는 고난의 현실과 비슷한 국면이 있다. 진실이 아닌 가상의 현실은 결국 진리가 아니기 때문에 역사의 시간과 공간이 만나면서 일어나는 역사적 사건과 인격적 만남이 덜할 수밖에 없다. 또 역사적 사건을 통한 인간 변화의 역사(役事)와 사건이 벌어져야 하는데 그렇지 못한 경우가 비일비재 하다. 이러한 현실에서 우리는 어둠의 역사를 빛의 역사로 바꾸려 했던 한국 초기 선교사들의 손길을 보게 된다.

그동안 감리교 선교사들의 헌신과, 그들이 빛의 전령사(傳令使)로서 행한 행적을 살펴보았다. 이들의 수고는 한국의 어둠의 시대에 빛을 주는 역할을 하며 계몽과 근대화를 이끄는 선구적 역할을 하였다. 이들은 교파적 교회를 뿌리기보다는 복음의 본질과 그리스도의 사역에 힘썼던 것을 보게 된다.

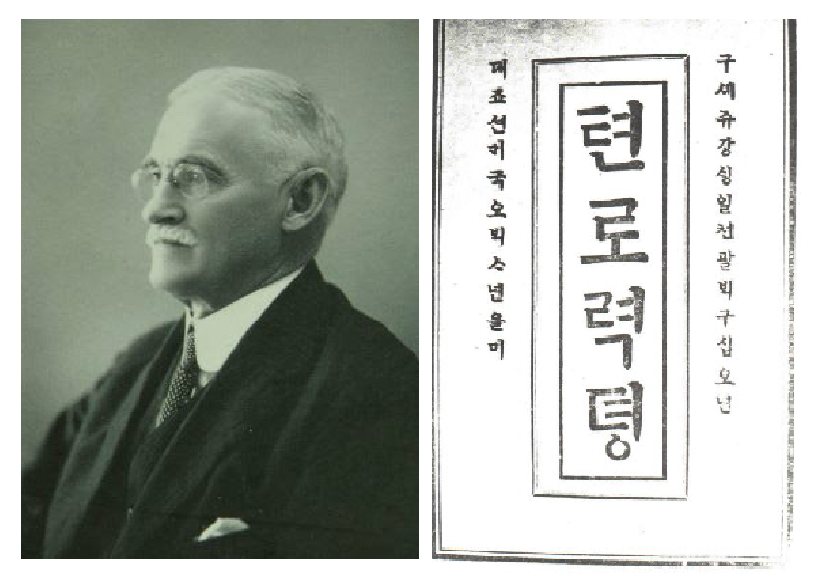

제임스 게일 (James S. Gale, 奇一, 1863-1937)은 ‘기이하고 놀라운 사람’이라는 별명으로 한국 문화 속에서 토착적인 성육신적 선교를 지향한 선교사 생애를 살았다. 그는 1895년 최초의 번역 작품으로 <천로역정>을 출간하고, 춘향전, 구운몽 등 근대 문학작품을 영역하여 세계에 알린다. 한국 성서 번역을 하여 한국 개역 성경 번역에 중요한 역할을 한다. 1897년 최초의 한영사전인 <한영자전>을 번역하였고, <게일역 신구약 전서>(1925년)를 번역하였다. 캐나다 온타리오 주에서 출생하고 토론토 대학교 YMCA에서 파송되어 조선 선교사로 와서 사역하였다. 1189-1927년까지, 부산과 원산, 서울, 평양까지 다니며 사역을 한다. 한반도 전체를 25회 여행하며 한국 전통문화를 이해한다. 그는 1928년 영국으로 돌아가서 그곳에서 타계하였다. 그는 한국의 전통문화를 이해하며 한글과 역사를 이해하고 번역하는 작업을 하였다. 요즘 그의 선교를 기리는 전시회(한국 기독교 역사박물관)를 갖고 있어서 뜻있는 일로 여겨진다. 오늘 팬데믹 시대에 한국을 사랑하고 깊이 이해한 신앙의 거인이자 한글을 사랑한 문화선교사를 기억하는 일은 의미 있다. 오늘 고난의 현실에서 이를 통해 따뜻한 사랑을 느끼는 일이 될 것이며 또한 그러한 희망의 손길을 기대하고, 나도 그러한 전령사가 될 것을 다짐하는 계기가 될 것이다.