1. 나의 신학 여정의 두 번째 단계는 ‘통전신학(統全神學)’으로서의 ‘예수학(Jesustics)’이다. 여기서 ‘통전’이란 두 실체를 분리해서 인식하는 것이 아니라 두 실체를 전체로서 인식하는 것을 말한다. 가령, 인간을 구성하는 영과 육을 따로따로 보지 않고, 영과 육을 전체로 인식하는 것을 말한다(위담한방병원 원장이자 융합의학자인 최서형은 영ㆍ혼ㆍ육으로 구성된 인간을 통전적으로 보는 ‘통전생명관(統全生命觀)’을 주장하였다). 구약학이 전공인 나는 구약학과 신약학을 따로따로 보지 않고 통전(전체)적으로 보는 ‘통전신학자’이다.

내가 ‘통전신학으로서의 예수학’을 언급한 까닭은 위기에 빠진 성서신학에 대한 반성에서 비롯되었다. 나는 오늘날 성서신학이 위기에 빠진 이유를 두 가지로 진단했다. 본디 신구약성경은 두 권으로 나누어질 수 없는(유기적 관계) 한 권의 책인데, 이를 구약학과 신약학으로 나눔으로써 전체로서의 통전이 갖는 권위와 힘을 상실했고, 해석의 빗나감을 면치 못했다는 것이 그 하나이다.

또 하나는 “너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라”(요 5:39)에서도 언급하고 있듯이, 신구약성경은 ‘예수 그리스도’를 증언하는 한 권의 책이며, 예수 그리스도 안에서 통일(엡 1:10)을 이루어야 한다는 점에서 신구약성경을 철저히 ‘그리스도 중심주의’(Christocentricity)로 해석해야 하는데 그렇지 못하고 이것이 희미한 데서 오늘날 성서신학이 위기에 빠졌다고 생각한다.

내가 ‘통전신학’을 강조하는 것은 단지 신학적인 문제 때문만은 아니다. 우리 사회가 안고 있는 극심한 이념 대결로 인한 위기의식 때문이다. 우선 좌우 대립에 따른 엄청난 사회적 갈등 비용은 말할 것도 없고, 인간에게 가장 소중한 ‘생명과 사랑의 가치’를 상실하고, 나아가 한국호(韓國號)가 무게중심을 잃고 좌로나 우로나 침몰할 위기 상황까지 다다르고 있다는 절박한 현실인식 때문이다.

‘통전신학’은 둘 사이의 중간(회색지대)에 서는 것을 말하는 것이 아니다. 배가 무게중심을 잡을 때 좌로나 우로나 침몰하지 않고 안전하듯이, (무게)중심 신학, ‘중심에 선 신학’을 말한다. 비유적으로 말하면 최서형은 우리 몸의 중심에 위치한 위장, 특히 ‘위장 점막 외벽 조직’을 Middle Zone(중심지대)이라고 말하는데, Middle Zone이 튼튼해야 건강한 사람이듯이, 중심지대가 굳건한 사회가 안정된 사회다.

이 세상에서 미디에이터(중보자, 화해자)로서의 그리스도인(교회)은 이념에 놀아나지 말고 배가 침몰하지 않도록 중심을 잡아주는 Middle Zone에 굳게 서 있어야 한다. 내가 ‘그리스도 중심주의’를 강조하는 까닭도 그리스도 예수는 세상 나라(정치적 또는 경제적)의 이념(이익)에 따라 좌로나 우로나 치우치지 아니하고, 철저히 하나님 나라의 진리(가치)에 서신 분이기 때문이다. 따라서 주님을 따르는 그리스도인(교회)은 철저히 좌파나 우파가 아닌 ‘초파’를 견지해야 한다(나는 ‘예수파 복음당’이다).

오늘날 교회는

그리스도 중심주의가 확고해야

2. 여기서 성경 해석의 역사를 간단히 언급하고자 한다. 마르틴 루터는 ‘오직 성경(sola scriptura)’과 ‘성경이 성경을 해석한다(sui ipsius interpres)’를 개신교의 성경 해석 원리로 삼았다. 이 말은 구약을 해석할 때 신약적(기독론적)으로, 신약을 해석할 때 그 뿌리가 되는 구약적(히브리적) 배경 아래에서 해석해야 한다는 것이다. 왜냐하면 신약적(기독론적)으로 해석하지 않는 구약해석은 유대교일 뿐이며, 구약적(히브리적) 배경 아래에서 해석하지 않는 신약 해석은 근본(구약 전승)을 무시한 해석이기에 피상적 이해로 귀결될 수밖에 없기 때문이다. 성경 밖의 문서나 사상(헬라적 배경), 또는 여러 신학자들의 이론보다 성경 안(구약적-히브리적 배경)에서 신구약성경을 연구하는 것이 바람직하다.

성경해석사에서 가블러(J.P.Gabler, 1753-1826)는 중요한 인물이다. 그는 알트도르프(Altdorf) 대학에서 행한 그의 취임연설(1787.3.30)에서 교의학(조직신학)에서 성서신학이 독립해야 한다고 주장하였다. 그 배경에는 그동안 교의신학이 신구약성경을 조직신학적 교리를 증명하기 위한 증빙자료로 사용했다는 데 있었다. 따라서 성경에 대한 바른 이해(해석)를 위해서는 본문이 지닌 역사적 삶의 자리를 고려해야 하며, 이를 위해 성서신학이 교의학으로부터 독립해야 한다는 것이었다. 이것은 대단히 중요한 신학적 발전이다.

그런데 모더니즘 시대를 맞아 성서신학이 교의신학으로부터 독립하는 데 그치지 않고, 성서신학을 구약신학과 신약신학으로 분리하는 경향이 나타났다. 이는 한 권의 책으로서의 신구약성경이 파괴되는 커다란 문제를 야기했다. 한 예로 바우어(G.L.Bauer, 1755-1806)는 『구약신학』이라는 책을 출판했는데, 이는 구약(신)학과 신약(신)학이 분리되는 결과를 초래하였다.

종래의 신학은 경계(境界)와 세분(細分)을 특징으로 하는 모더니즘(Modernism) 정신에 따라 성경신학도 ‘구약학’과 ‘신약학’으로 구분되었다. 그러나 포스트모더니즘(Post-modernism) 시대인 지금은 해체(解體)와 통합(統合)을 특징으로 하는 시대이다. 따라서 오늘의 시대정신을 따라 성경신학도 ‘예수 그리스도’를 말하는 한 권의 책(요 5:39)으로서의 ‘예수학’으로 새롭게 정립되어야 한다.

성경신학을 예수학으로

새롭게 정립하자

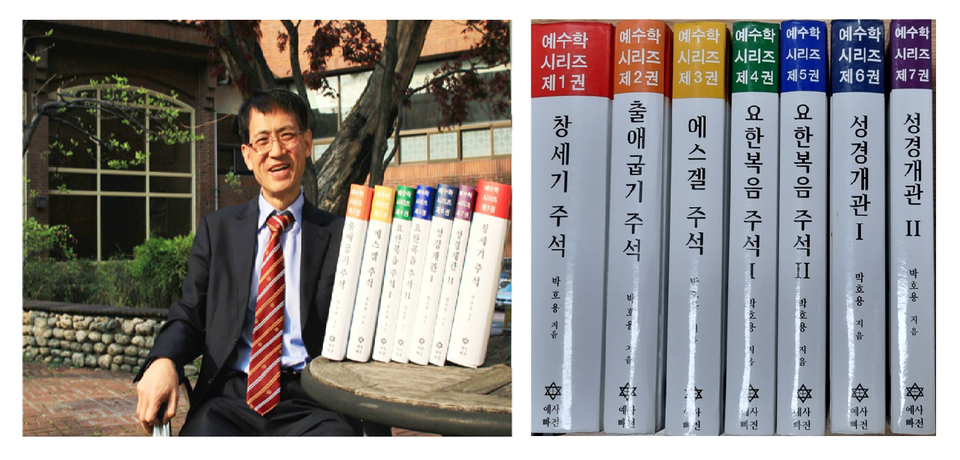

그래서 구약학이 전공인 필자는 세 권의 주석서(창세기 주석, 출애굽기 주석, 에스겔)를 썼고, 이를 철저히 그리스도 중심주의로 해석하였다. 그리고 요한복음을 1권(해석편)과 2권(주석편)으로 나누고, 『성경개관』(2011)을 집필하고 이를 <구약편>과 <신약편>으로 나누었다. 마침내 이를 <예수학 시리즈>라는 이름의 7권 전집(전체 3,910쪽)으로 출간하였다(2015년). 이를 통해 나 자신이 단지 구약학 교수가 아니라 성서신학자이며, 신구약성경은 나누어질 수 없음을 실증적으로 보여주었다.

3. 모더니즘 시대의 신구약성경은 구약성경(구약학)과 신약성경(신약학)으로 나누고, 담을 넘지 못하도록 서로 경계지음으로써, 즉 ‘통전신학’이 되지 못하고 ‘토막신학’이 되었다. 지금은 포스트모더니즘 시대이다. 우리는 시대정신에 따라 그동안 철의 장막처럼 나누어진 구약학과 신약학의 장벽(경계)을 허물고, 신구약성경을 유기체적인 하나로 보는(해석하는) 통전신학을 해야 한다(이는 앞으로 전개될 ‘이분법적 사고’를 극복하고 ‘통합과 융합의 사고와 정신’으로 나아감에 있어서 중요한 주제이다). 구약학과 신약학의 장벽을 허물어 통전적으로 해석할 때 성경에 대한 바른 해석이 가능하고, 성경이 지니고 있는 복음의 힘(power)을 제대로 발휘할 수 있다.

안타깝게도 종래의 이분법적 사고에 매여 신약학과 구약학을 철저히 구분한 뒤에 구약학 교수인 내가 구약학 수업시간에 신약학(예수 그리스도와 신약성경)을 말했다는 이유로 이단으로 정죄된 서글픈 현실을 말해야겠다. 우리가 ‘구약성경’이라고 말하는 책은 그 짝인 ‘신약성경’이 있기에 ‘구약성경’이라고 부르는 것이다. 신약성경이 없는 구약성경은 구약성경이라고 부르지 않고 유대교 경전, 즉 ‘타낙(TaNaK)’이라고 부른다.

나의 구약학 수업은 언제나 예수로 시작해서 예수로 끝난다. 그것이 구약학 교수로서 바른 성경 해석이고 가르침이다. 반대로 구약학 교수가 구약성경을 신약학(예수 그리스도와 신약성경) 없이 구약성경을 가르치면 그것은 구약성경을 가르치는 것이 아니라 유대교 경전인 타낙을 가르치는 것이다. 즉 그는 구약학 교수가 아니라 ‘타낙 교수’이다. 그런 구약학(?) 교수가 있다면 그는 기독교 신학교에 머물러서는 안 된다. 유대교 신학교(히브리 대학교)로 보내야 한다.

오늘날 의학계에서도 동양의학과 서양의학의 통합이 시행되고 있다. 그것이 환자를 치료하는 데 더 적합하다는 결론이 도출되었다. 그렇다면 신학과 의학의 융합도 고려할 수 있고, 나아가 신학과 인문학, 신학과 사회과학, 신학과 자연과학의 융합이 이루어지면 더욱 지평이 넓어질 것이다. 범위를 좁혀서 먼저 신학 내에서 성경신학인 구약학과 신약학의 통합이 이루어져야 한다. 그리고 성경신학과 조직신학, 더 나아가 이론신학(성경신학, 조직신학, 교회사)과 실천신학(윤리학, 교육학, 설교학, 예배학, 상담학, 선교학 등)이 함께 대화하며 통전적으로 연구되어야 한다. 마지막으로는 서구신학과 아시아신학이 통전적으로 연구되면서 한국학(Coreanics)으로 열매 맺어야 할 것이다(다음호에 계속).