“그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라.”

1. 교회의 온전함을 회복하는 세 번째 원리: 떡을 뗌

사도행전 2장은 초대교회의 모습을 단순하면서도 분명하게 보여주었다. 사도의 가르침을 받고, 서로 교제하며, 떡을 떼고, 기도에 힘쓰는 교회. 이 네 가지 요소가 균형 있게 세워질 때 교회는 온전한 공동체로 서게 되었다.

교회에서 떡을 뗀다는 것은 밥상 공동체를 의미한다. 함께 밥을 먹는 것이다. 그리고 차 문화는 일상의 보편적인 문화가 되었다. 밥을 먹고 물을 마시는 것이 관례이듯이, 함께 식사를 한 후 차를 마시며 서로 대화를 나누는 공동체는 하나님 나라를 세워가는 축복의 장이다.

2. 예수님이 친히 세우신 밥상공동체

예수님께서는 말씀만으로 제자들을 세우지 않으셨다. 말씀과 함께 밥상을 나누심으로 제자들의 삶을 붙드셨다.

엠마오로 가던 두 제자: 낙심하여 예루살렘을 떠나던 제자들에게 주님은 길에서 말씀을 풀어주셨다. 그러나 그들의 눈이 열린 순간은 바로 떡을 뗄 때였다(눅 24:30-31). 말씀과 식탁이 함께할 때 믿음이 다시 살아난 것이다.

갈릴리 호숫가의 아침 식사: 좌절하여 옛 삶으로 돌아간 제자들을 부활하신 주님은 갈릴리 호숫가로 찾아가셨다. 숯불 위에 떡과 생선을 준비하시고 “와서 조반을 먹으라” 하셨다(요 21:12). 주님은 실패한 제자들을 식탁에서 회복시키셨다.

따라서 초대교회가 예배 후 밥상공동체를 가졌던 것은 단순한 친목이 아니라, 예수님이 친히 세우신 전통이었다.

3. 성경 속 ‘밥의 은혜’

성경 전체를 보면 하나님은 밥을 통해 공동체를 살리셨다.

선지자의 아내(왕하 4:1-7): 남편을 잃고 빚에 시달려 두 아들이 종으로 잡혀갈 위기에 있던 여인은 마지막 남은 식량은 "기름 한 그릇"이 전부였다. 선지자 아내는 자녀도 종으로 잡혀갈 처지고, 무엇보다 먹을 것이 없어 절망했다. 그러나 하나님은 빈 그릇마다 기름을 채워주셔서 빚과 먹을 것을 채워 가정을 살리셨다. 굶주림의 문제를 해결하시는 분은 하나님이다.

광야의 만나와 메추라기(출 16:35): 이스라엘 백성이 40년간 살아남을 수 있었던 것은 하나님께서 날마다 일용할 양식을 주셨기 때문이다. 하나님은 “밥”으로 그들의 생명을 붙드셨다. 결국 밥의 문제는 단순히 생존이 아니라, 하나님이 공동체를 지키시는 방법이었다.

4. 밥 한 끼의 힘

영혼은 말씀을 먹어야 살고, 육신은 밥을 먹어야 산다. 말씀과 밥은 모두 인간에게 생명이다.

코로나 기간 동안 정부는 교회에서 주일 점심 식사를 강제로 금지시켰다. 그때 많은 목회자들과 성도들은 정부의 권고를 ‘깊은 신학적 성찰 없이 교회가 쉽게 포기’했다. 그러나 교회에서 밥을 먹는다는 것은 단순히 허기진 배를 채우기 위한 수단이 아니다. 교회에서의 밥은 예배의 완성이다. 라는 글을 본지 칼럼으로 기고한 바 있다.

코로나 기간 성도들은 주일 일찍 나와서 정성이 담긴 김밥을 쌓아 모든 성도들에게 나눠주었다. 쉽지 않은 시간이지만 담임목사의 목회철학을 잘 따라준 성도들에게 늘 감사하다. 신학적인 이론을 삶에서 실천한다는 것은 늘 성도들에게는 봉사라는 짐이 될 수 있다. 그러나 교회는 기본을 잘 지킬 때 건강한 미래를 개척할 수 있다.

밥상 공동체는 선택적 부속물이 아니라 예배의 필수적 완성이다. 말씀으로 영의 양식을 먹은 후, 성도들이 함께 밥을 나누는 것은 예배를 삶으로 이어가는 마무리이다. 밥은 공동체를 묶어 주고, 밥상은 성도를 교회에 붙들어 주며, 한 끼 식사는 교회를 세우는 힘이 된다. 결국 밥 한 끼는 단순한 식사가 아니라 하나님 나라를 미리 맛보는 자리이며, 하나님 나라의 완성을 예표하는 거룩한 행위이다.

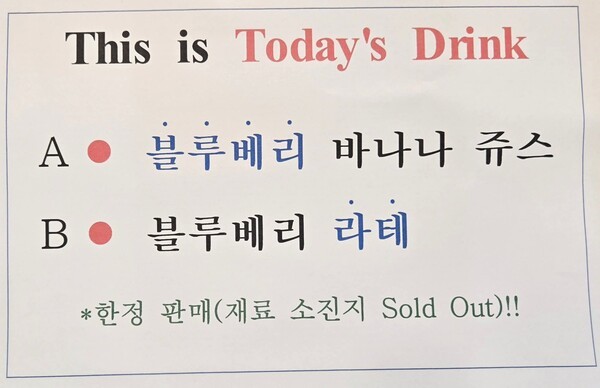

매주 식사 후에는 맛있는 특별 메뉴가 준비되었다. 김경숙 권사님이 매번 정성과 사랑으로 색다른 메뉴를 준비해 오셔서 성도들의 입맛을 즐겁게 하고 있다. 더위를 식혀 주는 시원한 메뉴는 한여름의 피로를 씻어 내기에 충분하다.

이처럼 누군가는 자신의 지갑을 열어 성도들을 섬기고, 또 누군가는 기쁨으로 차를 준비한다. 누군가는 감사함으로 차를 대할 때, 그 차는 단순한 차가 아니라 따뜻한 정과 사랑을 마시는 것이다. 이것이 바로 하나님 나라의 모습이 아니겠는가? 만약 교회가 인색하고 자기만을 생각한다면 과연 그곳을 하나님 나라라고 부를 수 있겠는가.

교회는 인색함과 이기심을 벗어버리고, 서로 자신의 지갑을 열고 재능을 나누며 정성스럽게 섬길 때 참된 교회가 된다. 그렇게 나눔과 섬김이 이어질 때 교회는 하나님 나라를 드러내는 기쁨의 만찬의 자리가 되는 것이다.

이렇게 밥상공동체(밥과 차)는 우리가 지켜가야 할 하나님 나라의 예배의 완성이고 기독 공동체의 아름다운 유산이다.

5. 왜 밥상공동체가 중요한가?

생명을 나눈다. 밥을 함께 먹는 것은 단순한 영양 공급이 아니라 생명을 함께 나누는 것이다. 가족이 ‘식구(食口)’라 불리는 이유가 바로 그것이다.

관계를 회복한다. 함께 먹는 자리에서 우리는 서로의 아픔을 나누고, 용서를 배우며, 사랑을 실천한다.

천국을 예표한다. 하나님 나라의 완성은 어린 양이신 예수님의 재림이다. 어린양이신 예수님과 성도들의 혼인 잔치로 완성된다. 결국 우리의 믿음 여정의 완성은 하나님의 식탁에 참여하는 것이다.

6. 오늘의 적용

교회는 예배 후 밥상공동체를 반드시 회복해야 한다. 밥을 나눌 때 신앙이 실제 삶 속에서 연결된다. 한국교회가 코로나 이후 교회에서 밥상 공동체가 사라지고 있다. 밥할 성도들이 없다는 이유이다. 교인이 많든 적든 교회에서 밥을 먹는 것은 너무도 중요하다. 정성과 사랑이 담긴 밥 한끼가 주는 기쁨은 다른 것으로 대체할 수 없다. 밥 한끼를 함께 나눈다는 것은 선물이다.

가정에서도 밥상공동체가 필요하다. 바쁘다는 이유로 각자 따로 먹는 습관을 버리고, 하루에 한 끼라도 함께 모여 밥을 나눌 때 가정이 회복된다.

우리의 삶 속에서 누군가를 초대해 밥 한 끼를 나눌 수 있다면, 그것이 바로 전도의 출발점이 된다. “와서 밥 먹자”는 말은 곧 “와서 내 삶을 나누자”는 초대이다.

교회의 온전함을 회복하는 길은 단순하지만 분명하다. 사도의 가르침, 교제, 떡을 떼며, 기도. 그 중에서도 떡을 떼는 밥상공동체는 예수님이 친히 세우신 전통이고, 하나님이 성경을 통해 강조하신 원리이다. 그러므로 우리도 함께 떡을 떼며 나눌 때, 교회는 회복되고 성도는 살아나고 하나님 나라는 이 땅에 드러난다.

예배의 완성은 밥상공동체이다. 밥상에서 주님의 사랑을 경험하고, 서로의 삶을 나누며, 하나님 나라를 세워가는 것이 교회이다. 기본을 잘 지키는 것이 능력이다.