“우리가 종일 하나님을 자랑하였나이다(베로힘 힐랄레누 콜 하욤) 우리는 하나님의 이름에 영원히 감사하리이다(셀라)”(시44:8).

일본이 초유의 대지진이 예보되고 있고, 한편 난카이 대지진이 3월 11일 발생한 일본 동북부 지방에서 발행한 지진이 일차 발생하면서, 엄청난 인명 피해가 있어서 그 일으킬 피해확산은 심각한 것으로 알려지고 있다. 또 북한도 신의주 일대의 홍수로 수천명이 죽고 재산이 유실되면서 체재 위협에 이르는지 심각한 상태가 되리라고 보고 탐방에 나서는 것을 기억하게 된다. 점점 한반도와 그 이웃 나라, 주위의 위기가 고조되고 있고 더불어 이상 기후로 인한 뜨거운 여름은 우리를 지치게 하는 날들이다. 이러한 때에는 우리가 더욱 주님께 가까이 가서 하나님의 보호하심을 간구해야 할 때이다. “우리의 마음은 위축되지 아니하고(로 나소그 아호르 립베누) 우리 걸음도 주의 길을 떠나지 아니하였으나...우리가 우리 하나님의 이름을 잊어버렸거나(임 샤카흐누 쉠 엘로헤이누) 우리 손을 이방 신에게 향하여 폈더면 하나님이 이를 알아내지 아니하셨으리이까 무릇 주는 마음의 비밀을 아시나이다(후 요데아 타아루모투 레브)”(시44:18-21).

제의 찬양 시편인 시편 44편은 24절의 내용을 통한 매일의 제사나 어떤 경우에는 어떤 때를 위한 타미드(tamidh)의 교훈적 희생 제사에 속한 신탁이었던 것이다. “어찌하여 주의 얼굴을 가리시고 우리의 고난과 압제를 잊으시나이까”(24절). 미쉬나와 탈무드에는 일주일 마다 각 요일에 시편을 읽었다. 시편 24편은 주일(G, =Graeca), 시편 48편은 월요일, 시편 82편은 화요일, 94편은 수요일(G), 81편은 목요일(L, =LXX), 93편은 금요일(G)에 읽었다. 시편 44편은 시편 74편과 79편, 80편과 더불어 공동체 탄식시편으로서 사무엘 하 7장에 묘사된 블레셋이 이스라엘을 억압하는 내용으로서, 미스바에서 함께 모여 간구하며 이스라엘이 블레셋의 침공을 물리칠 것을 간구하는 것을 묘사하고 있다. “주께서 우리를 승냥이의 처소에 밀어 넣으시고 우리를 사망의 그늘로 덮으셨나이다(와테카스 알레이누 베짤마웨트)”(시44:19). “주께서 주의 손으로 뭇 백성을 내쫓으시고 우리 조상들을 이 땅에 뿌리 박게 하시며(아타 야드카 고임 호라쉬타 와티타엠) 주께서 다른 민족들은 고달프게 하시고 우리 조상들은 번성하게 하셨나이다(타라 레움임 와테샤레헴)”(시44:2). 하나님의 도우심으로, 결국 하나님이 조상들을 번성하게 하셨듯이 이스라엘을 구원하리라는 확신을 가지고 시편 44편 초입부에 이를 선포하며 노래를 시작한다.

시편 44편도 공동체 시편과 개인(I-form)시편으로서 1-14절까지 시구가 ‘우리’로 시작하다가 세 절(6, 15, 16절)은 일인칭 주어로서, 나를 표현하며 개인 시편으로 표현한다. “나의 능욕이 종일 내 앞에 있으며 수치가 내 얼굴을 덮었으니 나를 비방하고 욕하는 소리 때문이요 나의 원수와 나의 복수자 때문이니이다(미페네 오에브 우미트나켐)”(시44:15-16). 시편 118, 66편처럼 공동체 시편으로서 회중의 간구를 하는 시로서, 주체가 함께 모여서 하는 우리들이지만 간구하는 사람은 공동체 일원, 단일한 개인인 것이다. 일인칭 단수 나와 일인칭 복수 우리가 왕정 시편 안에서 서로 교차되며, 대체 되며 표현되는데 이는 분명한 이유가 없이 그렇게 사용된다. 시편 44편은 이러한 공동체 시편의 백성과 회중과 관련하여 실제 말하고 있는 많은 개인 시편(1인칭)으로서 이를 간과될 수 없다. 탄식시의 시작으로서 ‘어찌하여’ 도입부 탄식구는 사악한 사람으로 인하여 부르짖는 소리로서 기소의 형태이다. 이 시편 14; 시58편에서 이인칭 복수로서 압제자들의 신들에 저항하는 시로 나타난다. 시편은 44편에서 처럼 정교한 시적 동기로서 표현되어 간구자의 확신으로 시작된다.

“하나님이여 주는 나의 왕이시니 야곱에게 구원을 베푸소서(아타 후 말키 엘로힘 짜웨 예슈오트 야아코브)”(44:4). “이 모든 일이 우리에게 임하였으나 우리가 주를 잊지 아니하며 주의 언약을 어기지 아니하였나이다(웨로 쉐카하누카 웨로 쉬카르누 비베리테카)”(시44:17). “우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살할 양 같이 여김을 받았나이다(키 알레이카 호라게누 콜 하욤 네헤샤브루 케쫀 티브하흐)”(시44:22). 여기서 제왕 시편의 특징으로서 다윗 언약을 환기시킨다. 또한 원수와 복수자의 이야기 거리, 흔듦, 능욕, 수치, 비방, 욕하는 소리 등이 계속 나타나게 되지만 시인은 이 저주를 넘어서 시도와 믿음, 언약을 어기지 않고 잊지 않겠다고 한다(14-18절). 한편 시편 기자는 기도자로서 맹렬한 모습이나 인내심을 가지고 간청하는 기도를 한다. “우리 영혼은 전토 속에 파묻히고 우리 몸은 땅에 붙었나이다(키 샤하 레아파르 나프쉐누 다베콰 라아레츠 비트네누) 일어나 우리를 도우소서 주의 인자하심으로 말미암아 우리를 구원하소서”(시44: 25-26). 국가 탄식시로서 시편 74편과 89편과 더불어 질병과 고통을 묘사하며 적이 이미 땅과 백성, 왕에게 다가왔음을 이야기 한다. “우리가 주를 의지하여 우리 대적을 누르고 우리를 치러 일어나는 자를 주의 이름으로 밟으리이다(네나게아흐 베쉼카 나부스 콰메이누)”(44:5). “주께서 우리를 대적들에게서 돌아서게 하시니(테쉬베누 아호르 미니 짜르) 우리를 미워하는 자가 자기를 위하여 탈취하였나이다”(시44:10).

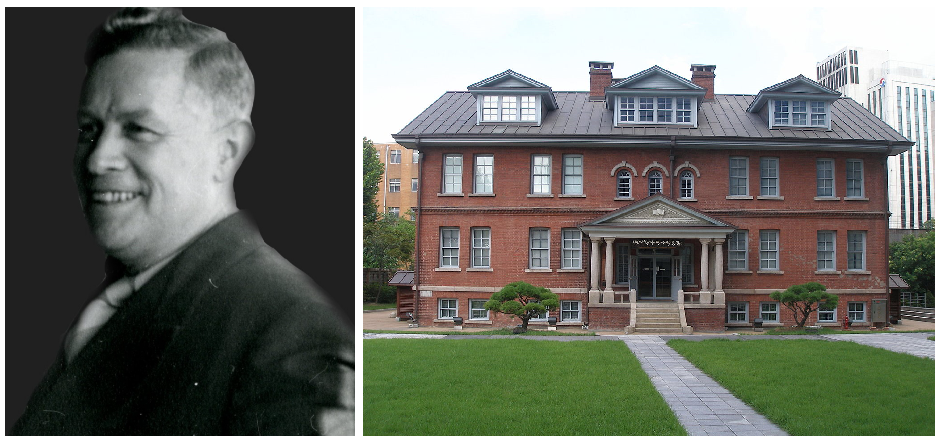

이와 같이 하나님의 종으로서 승리의 인생을 살아간 주의 선교사가 있다. 헨리 D. 아펜젤러(H. D. Appenzeller, 1889-1953)는 아펜젤러 선교사의 장남이다. 그는 4남매 중 누나 다음으로, 4년 후에 서울에서 태어난 장남이며 외아들이다. 그는 첫 안식년을 미국에서 지낸 일 년을 제외하고는 12년의 유년기를 한국에서 지냈다. 아펜젤러 선교사의 2차 안식년으로 미국에 귀국하여 1900년 9월 28일부터 1901년 9월 4일까지 온 가족이 펜실베니아주 랭카스터에서 함께 지냈다. 이 때에 그의 아버지는 사명감으로 인해 혼자 선교지 한국으로 돌아가서 그 이듬해 군산 앞바다 어청도에서 1902년 6월 11일 순교하게 되었다. 따라서 헨리 닷지 아펜젤러는 계속 랭카스터에 머물게 되었고 여기서 고등학교, 프랭클린 앤드 마셜 대학을 다니나가 2학년 말 프린스턴 대학교에 입학하여 1912년 그 대학을 졸업하고 학위를 받고 목사 안수를 받는다. 헨리 아펜젤러는 드류 신학교를 졸업하고(신학사), 라운드 힐 교회에서 1913-1915년에 사역하다가 1917년에 아버지의 뒤를 따라 한국 선교사로 파송 받는다. 헨리 아펜젤러가 선교를 떠나게 된 배경은 그의 어머니 엘라가 자신을 방문하러 오셨다가 목사관에서 그만 별세하게 된다. 이때에 그는 마음의 큰 변화를 받았고 한국에 선교사로 자원한다. 한국에 온 헨리 아펜젤러는 1년간 웰치 감동의 비서로 지내다가 그 해 노블(Ruth Emily Noble)양과 결혼하였다. 그 후에 그는 인천 지방 선교 사역을 하게 된다.

헨리 아펜 젤라는 1921년부터 1941년까지 20여 년간 배제에서 교장으로 있으면서 교육 선교에 헌신한다. 이때는 일제 식민지 치하에서 선교하는 것이 몹시 힘든 시기였다. 이때 감리교 선교부가 기독교 사립학교에 대한 탄압 정책을 시정해달라고 6개 항목으로 요청하게 된다. 1) 성서 및 종교 과목 개설과 강의 보장 2) 조선어 사용 제한 철폐 3) 사립학교 경영의 자유 허용 4) 주일행사 동원 금지 5) 조선사, 세계사 교육 제한 철폐 6) 공사립학교 졸업생의 동등 처우 등이다. 1919년 삼일운동은 조선 독립을 선언한 것으로서 온 민족적 항일 운동이 되었다. 이로부터 10년이 지난 1929년 11월 3일 순수한 학생들의 항일 운동이 광주에서 시작되어 서울로 퍼져나갔다. 이때에 배재고는 이 운동에 적극 참여하여 앞장 서 나갔다. 이 사건은 학대되어 11월 17일에 배재 학생들은 교내 만세 시위를 하며 동맹 휴학을 했다. 12월 9일에 이르러 온 서울시내 조선인 학생들의 연합 시위가 전개되었다. 이것이 제1차 학생시위 운동이었으며, 이 때 1200여명이 검거되었다. 광주 학생 의거는 수많은 사람들이 참여하였고 많은 희생을 가져왔지만 이는 삼일 운동과 맥락을 같이하는 한국의 민족사적 중대의의를 지닌다.

이러한 민족사의 어려움을 지켜보는 헨리 아펜젤러는 일제에 굴하지 않고 그 선교 사역을 계속했다. 그가 1920년 초에 배재고등학교 교장이 됐다. 하지만 그 때 독립 운동으로 학생들은 흩어졌고 일제는 삼일절 독립운동 일주년 행사를 막으려고 교사들을 괴롭혔다. 3일 동안 교사들의 수첩과 학생들의 출석부를 세밀히 조사하였고, 그는 더 나아가 교장을 괴롭히며 교장직 사임을 강요했다. 이러한 어려움 속에 그는 결국 사표를 냈지만 그 다음 행정부 당국자가 바뀌어 다시 교장직을 회복했다. 일제는 그에게 신사 참배에 대한 강요가 심해져서 선교가 아주 힘들어갔다. 더욱 힘든 것은 한국에 있는 모든 선교사가 일제의 시민으로 교체하는 정책에 감리교회의 지도자들이 동조했다는 사실이다. 계속되는 어려움은 일제가 모든 외국인들을 간첩으로 몰아서 모든 선교사들을 한국 땅에서 추방한 것이었다.

헨리 아펜젤러가 한국 떠나기 전 회유정책에 따라 돌이키려 했다. 그래서 일제 조선 총독부 고위 관리가 천황을 첫째로 알고 이를 인정하면 설교할 수 있다는 것을 권유하지만 헨리는 다음 날 제물포항을 떠나가게 된다. 그는 작별 인사가 금지된 학생들이 기차역에 나오면서 거수경례를 하던 그 모습을 잊을 수가 없다고 했다. 헨리 아펜젤러는 20년 교장으로 근속하며 민족 자주 교육을 곧게 가르치며 선교사로서 사명을 감당하였던 것이다. 그는 1941년 한국을 떠나 하와이로 갔고 거기 호놀룰루의 제일감리교회에서 목회를 하였다. 그런데 그 해 일본은 진주만 공격을 하였고 그로인해 수많은 피해를 유발하였다. 그는 1945년까지 하와이 목회를 접고 1948년 로스엔젤레스 소재 로버트슨 커뮤니티 교회로 옮겨가 목회하다가 1950년 한국에 돌아온다. 헨리 아펜젤러 선교사는 전쟁으로 피해를 입은 사람들을 돌보며 기독교 세계구제회 한국 책임자로 일하다가 과로로 병을 얻게 된다. 생겨 뉴욕 브루클린 병원에서 1953년 12월 1일 소천하게 되었다. 그의 뼈는 아버지의 유해가 묻힌 한국에 묘장해달라고 해서, 그의 뜻에 따라 양화진 외국인 묘역에 안장되었다. 아펜젤러 가(家)는 한 평생, 한국의 사람들과 동고동락하며 성서가 말하는 자유의 정신과 하나님만 섬기는 신앙의 본을 보여주고 있다. 그는 한국 땅에 묻혀서 오늘도 영으로 천국의 소망이 무엇인지, 역사적 교훈으로 신앙이 무엇인지 가르쳐 주고 있다.