“여호와 우리 하나님의 집을 위하여 내가 너를 위하여 복을 구하리로다(아바쉐샤 토브 라크)”(시122:9).

입춘이 지났는데 영하 10도를 웃도는 매서운 추위가 우리를 움츠러들게 한다. 많이 내린 흰 눈에 도로는 엉금 엄금, 천천히 걷듯이 차들은 거북이걸음으로 운행한다. 우리는 힘들고 어려운 시절을 보내며 하나님의 복이 어디서 오는지 묻지 않을 수 없다. 시편 122편은 성전을 중심한 신앙의 삶을 보여준다. 이 시편은 찬양시편으로서 소위 ‘시온 찬양시편’이라고 불린다. 이는 찬양시로서 시편 137:3절에서 표현된 말이다(궁켈). 이 시온 찬양시편은 시편 48; 84; 87; 122편 등이다. 이 시편은 직접적으로 여호와를 찬양하는데 하나님 자신이 영광의 찬양을 받으시며, 그 자신이 거기에 계시며 자신을 계시하며 승리의 축복된 일을 하시며 시온에서 말할 수 있는 영광스러운 구원의 일을 행하신다. 이 보다 특징적인 시온 시편은 시편 87편이다. 아울러 시편 122편은 특별한 위치를 차지하며 깊이 있는 개인적인 시적 음조를 가지고 있으며 시의 다른 형태에서 나온 자유로운 시적 동기를 다룸으로써 순례의 노래와 축복기도를 보여준다. 이 시온 시편은 토라 시편(시편 19, 119편)과 더불어 창조주 하나님을 찬양하는 것과 함께 그 짝을 이루며 시편의 세계에 중심축을 이룬다.

“사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할 때에 내가 기뻐하였도다 예루살렘아 우리 발이 네 성문 안에 섰도다(오메도트 하유 라게레누 비쉐아라이크 예루살람)”(시122:1-2). 이 시편 122편은 야웨 즉위 축제의 시편으로서 축제의 노래로 가을 축제를 기리고 있다. 이는 시인과 회중의 감정(시편 93편)과 왕권의 근거에 언급된 창조이며, 시편 65편과 67편과 같은 가을 축제 감사시편의 저자로서 창조의 구원 행위을 통한 구원의 재경험을 표현하고 있다. 이는 야웨가 혼돈의 세력인 바다보다 강력한 분이시며 시편 46편과 48편과 같은 저자의 체험에서 원시적 대양과 예루살렘의 모든 이방 나라를 공격하시는 분으로서 땅을 지키시는 분임을 보여준다. 이는 예루살렘은 마치 이 땅의 나라들의 왕들이 침범하고 멸망케 하려 하지만 여호와가 결정적인 순간에 그들을 멸하시며 “동풍으로 대양의 운행하는 배들을(다시스) 파하시니라”라고 승리하신다(시48:7).

이 시편에서는 영광스러운 왕으로서 강력한 행동과 왕의 나타나심으로 인해 시인과 이스라엘은 승리를 기뻐하고 즐거워한다. 시편 46편, 48편, 95편, 97편, 125편은 왕의 보호하심과 안전을 지키시는 하나님을 느끼게 한다. 이는 여호와의 성읍과 백성을 위협하지 못하며 이스라엘을 심각하게 하지 못한다는 사실을 노래한다. 하나님은 죄를 용서하시고(시99, 85, 130편), 해를 지나는 동안 선한 선물을 주시는 감사하신 분이라는 사실을 노래 부르며(시65편), 창조 사역을 묵상하며 그의 이스라엘과 그 역사하심의 운명에 대하여 여러 차례 회고적 차원의 감사한 마음으로 역사적 회고와 살핌으로써 노래한다(시85:2이하; 126:1이하). 하나님이 월등한 능력으로 대적자를 이기시며(시124편), 감사의 손을 맞잡아서 사랑으로 인도하시며 거룩한 분이 되신다. 하나님은 자신을 사랑의 대상으로서 묘사하지 않지만, 외향적 성소의 임재를 말하며 축복이 흘러가는 통로가 제의(예배)와 성소이며, 지금도 살아계시며 역사하는 성읍을 묘사한다(시122; 84:2이하). 종교적 감정이 절정에 이르는 말 없는 조용한 예배(시95:6; 96:9)와 하나님의 발등상 앞에서 그분의 인격과 자연, 이름이 ‘거룩하신 분’이심을 노래한다(시99:5). “예루살렘아 너는 잘 짜여진 성읍과 같이 건설되었도다(에루샬람 하베누야 케이르 쉐후베라 라흐 야흐다오) 지파들 곧 여호와의 지파들이 여호와의 이름에 감사하려고 이스라엘의 전례대로 그리로 올라가는도다”(시122:3-4).

축복의 기도문이 이 예루살렘 시온 찬양 시편의 특징이다. 성전에서 복이 나온다는 사상은 후기 이스라엘 신앙에서 특징적으로 보인다. “예루살렘을 위하여 평안을 구하라 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다 네 성 안에는 평안이 있고 네 공중에는 형통함이 있을지어다(예히 샬롬 베헤레크 샬와 베아르메노타이크)”(시122:6-7). 축복과 저주의 시편은 토라 시편에서 비롯되어 축복의 공식이 종교적 도덕적 기준에서 나오는데 시편 24편은 성전 방문, 성전 순례를 통해 나옴을 보여준다. 이 복의 도래는 시편 122편에서도 여호와에게서 그 축복이 비롯됨을 말하고 있다(시122:8-9).

시편 122편은 순례객 무리들의 지도자가 예루살렘의 축복을 바라는 기도를 말하며 실제로 거룩한 성읍에 대한 중보기도를 통해 개인의 심판 문제를 다루며 축복의 바람과 중재(중보기도)를 말한다(시72편). 이러한 축복 시편은 시편 20편과 21편, 시편 45편을 통해 왕에게서 축복의 절정에 이름을 보여준다. 부족한 말을 제하여 주고 축복의 말을 통해 절정에 이르게 한다. 17절, 네 아들이 당신의 아버지에게 이르며 모든 땅에 퍼지기를 바란다. “내가 왕의 이름을 만세에 기억하게 하리니 그러므로 만민이 왕을 영원히 찬송하리로다”(시 45:17). 이러한 시편의 시구는 이미 예수 그리스도에게서 십자가의 속죄를 통해 만민에게 구원에 이르게 하는 메시아 왕이 됨을 보여준다. 여호와가 왕으로서 직접적인 찬사와 축복의 찬양을 통해 처음에는 탄식에서 시작되지만 감사로 이어지는 도입과 권고(증거)로 감사와 찬양의 동기를 보여준다(시33:12; 65:5; 45:2이하).

“거기에 심판의 보좌를 두셨으니 곧 다윗의 집의 보좌로다(키 샴마 야쉐부 키세오트 레미쉬파트 키헤오트 레베이트 다윗드)”(시122:5). 정의로운 통치가 다윗 왕을 통해 이루어지듯 하나님의 왕 되심은 천상에서 공의롭게 판단하고 다스림을 보여준다. 공평하신 하나님은 당신의 백성의 고난과 고통을 돌보시며 끝에는 반드시 보응하신다는 사실을 시편 기자는 노래하고 있다. 다윗의 시온 성전 시편은 부와 복지, 번영과 권능의 축복으로 나타나며 외국의 재앙적 정책은 시편 49; 73; 34; 37; 52, 62편에서 보듯 부유함과 능력이 폭력자, 압제자, 죄인 등에 동일하게 나타나게 된다. 다윗의 시편은 성전 건축 후, 제 2성전 시대의 예배 노래집으로 다윗의 노래로 모으면서 구성되었을 가능성이 높다(모빙켈). 왕의 성전이라는 사실은 시편 기자에게 권위를 가진 다윗의 시편으로서 예루살렘 성전 노래와 시편의 구성에서 권위와 복지, 강한 권고와 제의적 전통과 전례의 설립자로서 나타나며 예루살렘 성전 찬양의 설립자가 된다(대상 25편).

시편 122편은 학습하기 좋은 시편으로서 백성들의 삶 속에서 의롭게 보이시며 세상 사람들과 종교적인 경건한 사람들이 만나는 모습을 보인다. 이 순례 시편을 통해 제의 노래와 제의적 시를 통해 강한 표현을 하며, 성소에 방문하는 동안 이스라엘이 부른 순례의 노래를 통해 시온의 노래, 영광스러운 성소를 통한 여호와의 축복 찬양을 한다. 이를 통해 축복이 흘러가는 통로가 되며 성전이 순례의 노래를 포함하여 찬양하는 구성의 요소가 되고 있다(시122.1; 84:2, 11a). 성전 노래에서 축제의 절기와 예루살렘 신학이 형성되고 있으며 예루살렘 시온 사상이 2000년의 이스라엘 회복과 그 나라를 찾는 역사적 시편이 되고 있는 것이다. “내가 내 형제와 친구를 위하여 이제 말하리니 네 가운데에 평안이 있을지어다(레마안 하하이 웨레아이 아다베라 나 샬롬 바크)”(시122:8). 이러한 평화의 노래는 오늘도 계속되고 있으며 바로 우리 마음의 성전에서부터 교회 공동체, 가정 성전을 통해 하나님의 발등상이 거하는 시온 예루살렘의 축보이 임하는 계기가 되고 있다. 이러한 축복과 평안의 삶을 살아간 분이 있다.

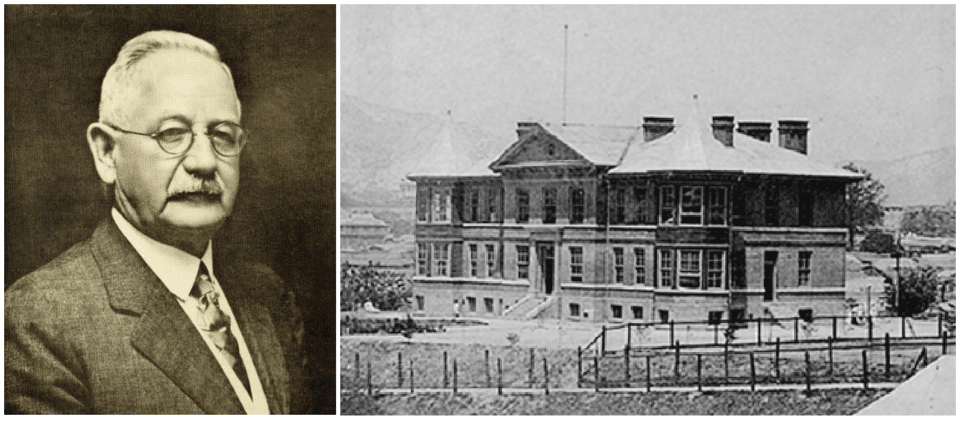

올리버 R. 에비슨(1860-) 선교사는 1860년 영국 요크셔 주에서 출생해서 캐나다 온타리오 주에 6세에 이주하여 토론토 대학교 의과대학을 졸업하고 1890년의 의사 자격을 얻고 개인 병원을 운영하면서 동시에 약리학 강사로 활동한다. 그는 언더우드가 토론토 대학에 와서 선교사를 동원할 때 강연에 깊은 감동 받고 한국 선교사로 자원한다. 1893년 7월 가족들과 함께 한국에 선교사로 와서 국내 의료 및 의학 교육 발전에 크게 공헌한다. 그는 독립운동가의 부상자 치료와 일제 강점기 당시 한국의 독립을 돕는 역할을 하면서 책자 발행을 돕는다. 그는 특히 연세 세브란스 설립의 결정적 역할을 하며 세브란스 연합 전문의학교를 세워 40년 넘게 교수를 하며 연세 설립의 초석을 놓는다. 1893년 11월에 제중원 4대 원장으로 임명되고 고정 의사 역할을 하였고 제중원 안에 의학 교육을 시작한다. 1900년에는 미국 뉴욕에서 열린 세계 선교 대회에 참석해서 의료 선교 후원을 호소했다. 클리블랜드 부호의 1만불 지원을 받아 이 기금을 사용하여 제중원이 남대문 앞으로 신축 이전하며, 세브란스 병원으로 개명한다.

에비슨 선교사는 4대 제중원 원장으로 부임하면서 1894년 운영을 두고 조선 정부와 6개월간 협상을 벌여 9월 제중원을 선교부로 이관받았다. 이는 조선 정부가 제중원을 간섭하면서 두 선교사가 지방에 출장 중일 때 아무런 상의도 없이 일본인 의사를 들여 진료를 보게 하였다. 그래서 에비슨과 언더우드는 조선 정부에서 독립시키길 결심하였다. 1904년 9월 제중원을 새로 신축하였고 기부금을 낸 미국 사업가 루이스 헨리 세브란스(Louis H. Severance, 1838-1913)의 이름을 따서 세브란스 병원으로 개명한다. 제중원 의학교는 세브란스 병원 의학교로 불리게 된다. 1908년 6월에 에비슨에 의해 최초의 면허 의사인 첫 졸업생 7명이 배출된다. 세브란스 의학교는 이후 세브란스 연합의학교, 세브란스 연합 의학전문학교로 명칭을 변경하여 발전한다.

1915년 조선 기독교 학교가 언더우드에 의해 개교하자 에비슨은 부교장에 임명되었다. 그리고 1916년 교장인 언더우드가 사망하자 에비슨이 교장으로 취임한다. 언더우드의 종합 대학의 유지를 받들어 에비슨은 종합대학의 설립을 완수해야 한다며 선교사들과 교수진을 독려했다. 학교는 1917년 사립 연희전문학교로 인가받았고 언더우드의 형인 존 언더우드(John T. Underwood)의 기부로 1917년 9월에 현재의 연세 대학교가 위치하는 대지를 교지로 사들였다. 언더우드의 친형이며 타자기 사업으로 거부가 된 존 언더우드 씨가 큰 기부를 하였다. 1926년 6월에 세브란스 의학전문학교와 연희전문학교가 합하게 되는 논의가 시작된다. 그해 6월에 본격적인 논의가 이루어졌지만, 일제의 간섭으로 진전되지 못하였다. 1934년 에비슨 선교사는 세브란스 의학전문학교 교장에서 물러나 1935년 12월 조선을 떠났으며 1956년 소천한다. 그는 1935년 12월 세브란스 의전 교장에서 은퇴했고 이듬해 미국으로 돌아갔다. 그는 한국에 영구 정착하기 위해 친척들에게 인사하러 간다고 말하고 미국으로 귀국했다. 하지만 미국에서 아내가 병을 얻고 끝내 사망하며 2차 세계대전이 터지면서 시간이 늘어졌고 한국 전쟁이 끝난 뒤에 그는 93세 노인이 되어서 영영 한국으로 돌아오지 못했다.

한편, 그 후에 해방되고 1945년 5월 세브란스 의과대학의 예과를 연희대학교에서 모집하기로 하였고, 1957년 1월에 세브란스 의과대학과 연희대학교를 통합되어 연세대학교가 태동하게 되었다. 해방의 역사가 이루어지자 처음 뜻을 가지고 기도한 에비슨 선교사의 뜻대로 합쳐지게 되었고 오늘의 연세대학교가 세워지게 된다. 에비슨 선교사는 1952년 건국 훈장 독립장을 받았고, 로버트 그리어슨, 스탠리 해빌랜드 마틴과 함께 독립운동가로 선정되기도 했다. 세브란스 병원 7대 병원장은 에비슨 선교사의 아들 더글라스 에비슨이 되었다. 에비슨 선교사 가족은 대를 이어 의료 선교사가 되었고 한국 방역의 선구자가 되었다. 구한말 시기 한국인들은 근대 의료지식의 부재로 콜레라 등의 전염병이 창궐할 때 위생 상태를 개선하기보다는 미신에 기대곤 했는데 에비슨 선교사가 당시 한국인들에게 손을 잘 씻고 물을 끓여 먹는 것과 같은 기본적인 방역 개념을 전파하였다. 그는 다양한 교단의 화합을 추구하였다. 에비슨의 의료 선교는 언더우드와 협력을 통해 오늘의 연세대학교를 만드는 초석을 놓는 선구자가 되었다. 한국의 명문 사학의 설립자가 되어 오늘도 기독교 정신으로 교육하는 세계적인 대학이 되었던 것은 그의 선교 정신과 그 기독교 신앙에서 비롯되었던 것이다. 한 선교사의 노력과 기도, 그 애씀이 일제 강점기 큰 장벽이 있음에도 불구하고 신앙의 금자탑을 쌓으며 한국의 명문 사학의 기초석을 놓은 위업을 갖게 된 것이다.