“이스라엘은 이제 말하기를 그들이 내가 어릴 때부터 여러 번 나를 괴롭혔도다 그들이 내가 어릴 때부터 여러번 나를 괴롭혔으나 나를 이기지 못하였도다(라바트 쩨라루니 민네우라이 감 로 야케루 리)”(시129:1-2).

봄철이 한창이다. 꽃들은 온 세상을 각양각색의 꽃잎으로 수놓고 만물이 봄노래한다. 이러한 때에 국제 관세 전쟁이나 국내 정치 경제 난항이나 한시름 놓고, 우리로 목련꽃, 벚꽃 놀이하지 않고는 못 배기게 한다. 시편 129편은 ‘성전에 올라가는 노래’로서 절기 때 부르는 노래이다. 이 시편, ‘나와 우리’ 시편은 왕정 시편 가운데 있으며 ‘내(일인칭) 개인 시편은 독특한 예외를 지니지 아니하고 평상적인 ‘시적인 개인화의 요구도 아니다. ‘이스라엘은 이제 말하기를’ 표하며 연을 시작하면서 규범적인 고대 시 형태로 이스라엘 제의 문체를 표현한 것이다. 이러한 시편의 일인칭 시편이, 공동체(우리) 시편으로 이입하여 표현함으로써 개인 시편이나 공동체 시편이 하나됨으로 시편 44편과 같이 일인칭 시편이 단지 개인의 시편이 아니라 공동체의 사람과 회중의 문제를 담고 있다. “밭 가는 자들이 내 등을 갈아 그 고랑을 길게 지었도다(알 갑비 하레슈 호르쉼 헤에리쿠 레마아니탐)”(시129:3).

이 개인 시편에서 공동체 감사 시편으로 나가는 시편으로서 이스라엘의 예배 상황에서 이야기한다. “여호와께서는 의로우사 악인들의 줄을 끊으셨도다(아도나이 짜디크 키쩨츠 아보트 레샤임)”(시129:4). 이 감사 시편은 시편 65; 67; 82편에서처럼 여호와 왕 즉위 축제시편이다. 이는 국가적인 절기 때에 천지를 창조하신 하나님이 이스라엘 국가를 구원으로 인도하며 그 회중을 구원으로 인도함으로써 찬양받는 장면을 말한다. 그것은 바로 여호와가 이 땅에 오심으로 승리가 이뤄져서 구원의 날이 실제로 경험하게 되고 또 회중은 이 구원을 똑같은 태도로 보여준다(시82편). 이 감사 시편이 시편 118; 46; 48편을 통해 적들에 대한 국가의 승리를 보여주며 백성들의 대표자로서 일인칭 시편으로 나타난다. 기도를 통해 하나님의 도우심으로 나타나며 적들을 파멸시키고 이스라엘 역사의 고난과 질곡을 넘어서는 놀라운 하나님의 역사를 보여준다. 이를 통해 획기적인 승리가 이뤄진다. 이는 ‘여러 나라들과 싸워서 승리하는 신화’의 메타포로 표현된다. 이러한 회중적인 감사 시편을 통해 여러 재난과 이방인들의 억압적인 통치, 지배적인 억압이 이스라엘의 승리를 통해 무너지게 된다(시124; 149편). 마침내 이스라엘을 대적하는 세력들은 부끄러움을 당하고 물러나게 되고 급기야 여호와의 저주로 파멸되게 된다(시129편). “무릇 시온을 미워하는 자들은 수치를 당하여 물러갈지어다(예보슈 웨이소구 아호르 콜 소네에 찌온)”(시129:5). 이처럼 적들의 물러남을 통해 시편 탄식이 변하여 감사 시편으로 혼합되는 시의 동기를 보게 된다. “그들은 지붕의 풀과 같을 지어다(야흐유 카하찌르 각고트) 그것은 자라기 전에 마르는 것이라 이런 것은 베는 자의 손과 묶는 자의 품에 차지 아니하나니 지나가는 자들도 여호와의 복이 너희에게 있을지어다 하거나 우리가 여호와의 이름으로 너희에게 축복한다 하지 아니하느니라(웨로 아메루 하오베림 비르카트 아도나이 알레이켐 베라케누 에트켐 베쉠 아도나이)”(시129:6-8). 적들의 비축복의 상태는 역설적으로 이스라엘이 축복받는 상태를 은유적으로 상징하는 표현을 하며 극적인 시적 표현하고 있다. 이처럼 감사 시편이 극대화된 모습으로 아주 요약적으로 표현하며 ‘이야기’ 형태로 표현된다. 이는 고난과 감사의 구원이 이 개인 공동체 시편의 감사시편에서 구성되고 있다.

이 축복과 저주의 시편은 탄식과 탄원의 시작으로부터 축제 시편, 신년 축제 시편에서 의식적인 거룩한 시편으로 나타난다. 여기서 축복과 저주는 공동체와 개인의 행복을 보여주며 죄인과 적들의 저주와 시인의 안정에 대한 위협을 넘어서 그 축복을 언급하고 있다(시35:26; 40:15; 55:16, 27; 109:6이하; 119:21; 129:5이하; 137편). 또 이러한 영향력있는 표현을 통해 축복의 시어를 발현하여 실제의 이스라엘 삶의 축복의 상(像)을 보여주고 있다. 이러한 축복의 언어는 이스라엘에게 있어서 생명과 외적인 내적인 행복과 복지, 건강과 장수, 풍요, 승리의 능력, 행복과 평화, 기쁨과 능력, 온전한 마음 등이 가족과 친지와 함께함과, 정의와 율법, 전승과 부합하는 생활 등을 말하며 축복은 이스라엘이 ‘샬롬’(평강)의 말을 통해 ‘온전함’과 ‘복지’, ‘조화’와 ‘평화’로 이해하였다. 이 축복(베레카)은 잠재력과 신비로운 능력과 힘, 영원한 삶등을 말하며 이스라엘 역사에서 ‘만나’(하늘 양식, 광야에서 출애굽시)라고 불렸던 축복은 ‘거룩한 것’에 속한다. 거룩한 능력은 부족과 친지, 개인의 삶속에서 살아난다. 실제로 이 축복의 말은 건강, 체력과 창조하고 증진하는 삶, 축복의 능력과 축복됨, 축복받은 자(바루크)는 자신이 스스로 축복받은 사람이 된다. “지나가는 자들도 여호와의 복이 너희에게 있을지어다 하거나 우리가 여호와의 이름으로 너희에게 축복한다 하지 아니하느니라(베라케누 에트켐 베쉠 아도나이)”(시129:8). 반대로 의미를 새기면 거룩한 삶을 통해 우리는 ‘여호와의 복이 너희에게 있을지어다, 우리가 여호와의 이름으로 너희에게 축복한다’고 말하며 축도하는 축복자로 서서 살아가야 할 것을 보여준다.

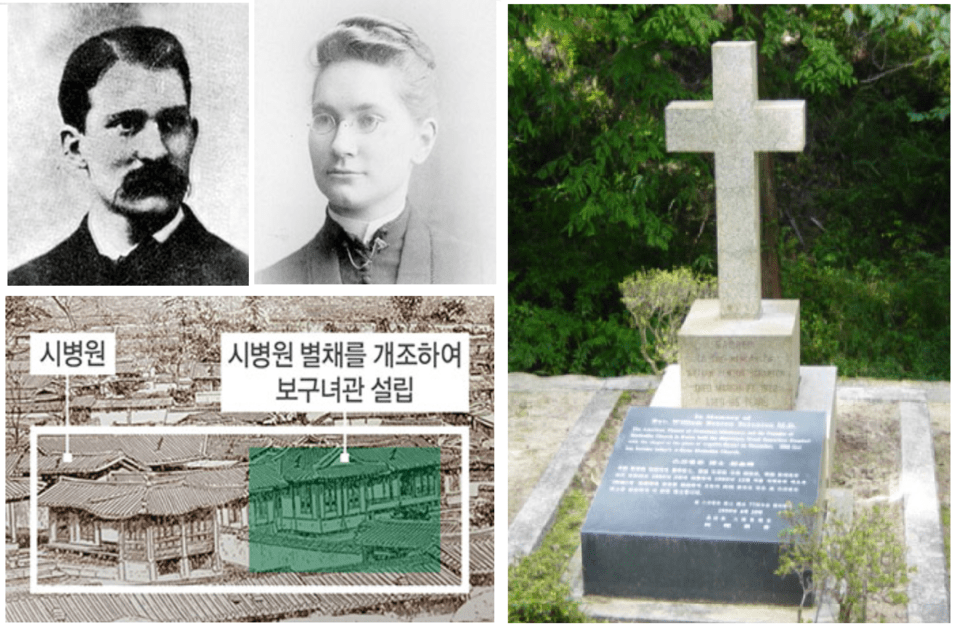

이러한 축복의 삶을 살아간 분이 있다. 윌리엄 B. 스크랜턴(William B. Scranton, 1856-1922)은 의료선교사로서 미국의 아이비 리그 중 하나인 예인 대학을 졸업하고 1882년 컬럼비아 대학 의대를 나와서 의사가 된다. 같은 해에 오하이오 주의 항구 도시 클리블랜드에서 개업의가 되고, 루리 암즈(Loulie W. Arms)와 결혼하여 안정된 생활을 하였다. 그러나 주님의 부름을 받아 선교사로 1885년 5월 3일 서울에 도착하여 왕립 병원인 광혜원에서 알렌 의사와 함께 1개월간 환자 진료하게 된다. 그는 서대문 정동에 감리교회의 선교 부지를 준비하면서 9월부터 자신의 집에서 진료를 시작한다.

그때 미국에서 탁송한 의료기들이 서울에 도착했고 정동 병원은 차질 없이 의료 진료를 할 수 있게 된다. 그는 주로 가난한 서민들을 무료로 치료해주었고, 재력이 있는 자에게는 약간의 약값만 받았다. 약 1년이 지나자 그의 의료 사역이 고종 황제에게 알려져 황제가 호의적이며 격려가 되는 병원의 이름을 시(施)병원(베풀어 주는 병원)이라 지어주었다. 스크랜턴 의사의 조선 이름이 시란돈(施蘭敦), 난초처럼 도타운 정을 베푸는 사람의 뜻을 가졌기 때문이다. 시란돈 선교사는 일 년간 2천 명을 진료했고 이로인해 과도한 업무로 의사 지원을 선교부에 요청하게 된다. 다른 시급한 문제는 남녀 구별이 심해서 조선에는 여성 환자를 따로 진료해야만 했다. 이 때문에 여성들은 의료혜택에서 제외된 형편이었다. 스크랜턴 의사의 모친 여성 선교사역자의 간곡한 요청으로 여성 전용 병원 설립의 구상이 제기되었다. 하여 1887년 하워드(Meta Howard) 여 의료 선교사가 파송 받게 된다. 그녀는 시병원에서 처음에는 여성들만 별도로 진료했다. 점차 환자가 많아지자 여성 전문 병원이 되었고 후에 명성황후는 병원 이름을 보구여관이라 지어주었다. 영어로는 여자들의 돌봄과 쾌유 병원(Caring for and Saving Woman’s Hospital)이었다.

그 후에 맥길 의료선교사가 파송받았고 스크랜턴은 가을에 남대문 쪽 지금의 상동에서 다른 진료소를 운영하였다. 두 선교사가 일 년 진료한 환자 수는 4,930명이었다. 1889년 하워드 여 선교사는 2년간 헌신하다가 건강을 해쳐서 미국으로 돌아갔고 1890년 로제타 셔우드양이 의료선교사로 오게 된다.

1891년 스크랜턴 선교사는 가족과 함께 미국으로 돌아갔는데 7년 안식년보다 더 일찍 돌아간다. 이는 6세 딸이 몹시 아파서 불가피하였던 것이다. 스크랜턴은 1년간 쉬다가 다시 선교지로 와서 의료선교보다 목양 선교에 관심을 가지고 1894년 정동의 시병원을 상동 병원과 합쳐서 진료하게 되고 거처도 상동으로 옮겼다. 이렇게 목양하다가 1901년 거액의 헌금을 통해 상동교회가 세워지게 된다. 스크랜턴은 교회 후임자로 전덕기 목사에게 넘겨주고 1907년 선교사직을 사임하고 부산에 가서 개인 병원을 설립하게 된다. 이는 독립운동의 활발한 활동을 위한 후임자 위임이 되었고 한국 독립의 큰 역할을 하게 된 스크랜턴은 부산에서 또 갈릴리 운동을 벌이며 독립투사 800명을 후원하는 일을 하게 된다. 스크랜턴은 22년간의 조선 선교사직을 마치고 일본의 고베에서 1922년 3월 66세의 나이에 소천한다. 스크랜턴의 선교 사역을 통해 한 인간의 영혼을 깊이 사랑하고 또 한 나라를 품는다는 것이 무엇인지 깊이 인식하게 된다.