1. 지난 시간에 한국(신)학(Coreanics)에 대해 언급하였다. 이를 부연 설명하면 이렇다. ‘한국학’(한국신학)의 결과물인 『하나님의 시나리오 조선의 최후』, 『섭리사관으로 본 韓日近代史』)을 통해 나는 세 가지 관심을 말하고 싶었다. 하나는 ‘역사에 대한 관심’이고, 둘은 서양 기독교를 넘어선 ‘한국 기독교에 대한 관심’이고, 셋은 한일 역사를 통한 ‘일본 선교에 대한 관심’이다. 이를 차례로 살펴보자.

첫째, 내가 역사에 깊은 관심을 갖게 된 것은 일명 1980년 ‘5.18광주민주화운동’으로 일컬어지는 사건에 대한 충격에서 비롯되었다. ‘핏빛 오월’은 피해 당사자만이 아니라 피 끓는 젊은 대학생인 나에게도 지울 수 없는 상흔을 남겼다. 이 사건을 접하면서 나는 “역사란 무엇인가?”라는 질문을 갖기 시작했다. 그때 읽기 시작한 책이 카(E.H.Carr)와 베르쟈예프(N.A.Berdyaev)의 『역사란 무엇인가?』라는 책이다.

그러면서 하박국 선지자가 신앙의 초소에 서서 하나님께 던진 신정론(神正論)의 문제, 즉 하나님이 공의로우시다면 어찌하여 이 세상에 악의 세력이 득세하는지에 대한 것이었다(합 2:2-4). 그 이후 A. 토인비의 『역사의 연구』, 함석헌의 『뜻으로 본 한국역사』 등 다양한 역사서를 섭렵하기 시작하였다. 또한 철학과에서 <헤겔의 역사철학>(김형석), <근대철학사>(오영환), 사학과에서 서양사(김정수)와 동양사(황원구), 신학과에서 한국교회사(민경배)와 세계교회사(한태동) 등 여러 교수들로부터 역사를 배웠다.

특히 이스라엘 역사(박준서)에 각별한 관심을 가졌다. 그 까닭은 이스라엘 민족의 역사가 역사의 주관자가 되시는 하나님의 섭리의 역사라면, 이를 우리에게 적용하면 ‘우리 민족의 역사도 하나님의 섭리의 역사 가운데 있지 않겠는가’ 하는 생각을 가져보았다. 그리고 이를 통해 내가 한국 교회와 한국 민족에게 받은 큰 은혜의 빚을 조금이라도 갚을 수 있지 않겠는가 하는 생각을 했다. 그때 가졌던 생각이 40여 년이 지나고 은퇴하기 직전인 2020년 10월경에 불현듯 떠올랐다. 그리하여 펜을 들게 되었고 마침내 교수 정년은퇴를 전후하여 두 권의 책으로 결실을 맺었다.

우리 민족의 역사도

하나님의 섭리의 역사 가운데

있지 않겠는가

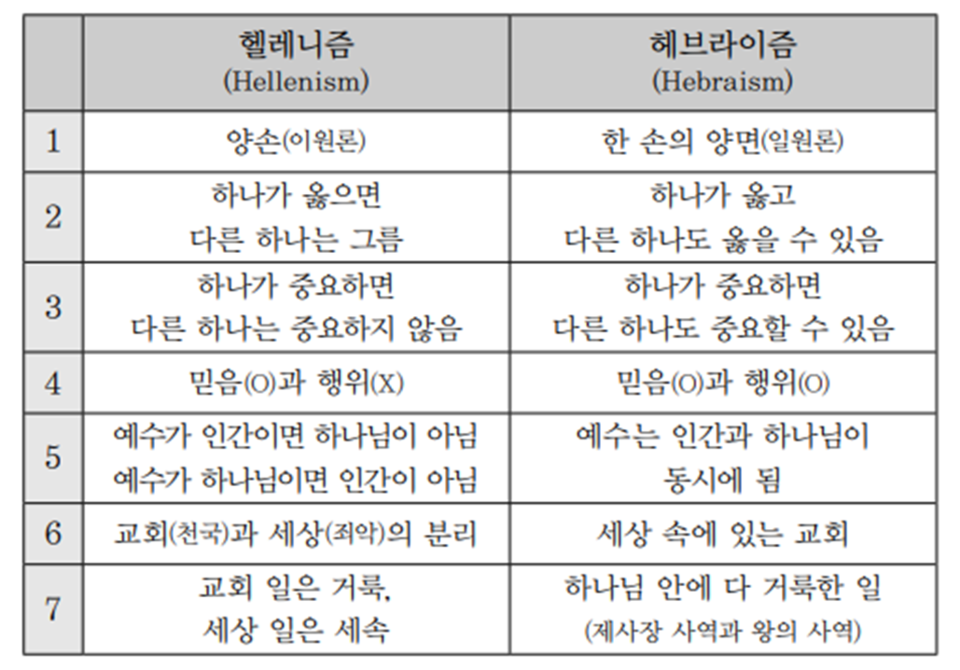

2. 둘째, 팔레스타인에서 시작된 그리스도교(‘성경 기독교’ 또는 ‘헤브라이즘 기독교’)는 사도 바울에 의해 헬라와 로마에 들어가 ‘서양(서구) 기독교’(또는 ‘헬레니즘 기독교’)가 되었다. 서양(서구) 기독교는 헬레니즘에 깊은 영향을 받으면서 헬라화 되었다. ‘성경으로 돌아가자’는 종교개혁자들의 구호도 있었지만, 기본적으로 서양인들은 헬레니즘적 사고에 기초한 문화 속에 사는 사람들이기에 헤브라이즘에 기초한 ‘성경 기독교’와는 본질적으로 상당한 차이가 있다. 헬레니즘과 헤브라이즘의 차이점은 다음과 같다.

서양 선교사들이 우리에게 전해준 기독교는 ‘성경 기독교’라기보다는 ‘서양 기독교’였다. 여기서 먼저 드리고 싶은 말씀은 선진화된 기독교를 배우러 서구로 유학을 떠나 그곳에서 배우고 돌아온 신학자들은 자신이 헬레니즘에 기초한 ‘서양 기독교’의 세례를 받고 왔다는 사실을 잘 모르거나 인정하려고 하지 않는다는 사실이다. 아무튼 서양 기독교에 대한 반발로 등장한 것이 한국을 비롯한 동양(아시아)의 ‘토착화 신학’이다.

나는 서구 신학에 대해 유통업을 하고 있는 대다수 신학자들과 달리 우리 신학을 해야 한다는 그들의 숭고한 정신과 고귀한 사명에 대해 예의를 갖춰 존경과 더불어 박수를 보낸다. 그러나 외람된 말이지만 서양 기독교가 빗나갔듯이 한국의 토착화 신학도 빗나갔다. 그 까닭은 한국의 토착화 신학은 서양 기독교가 행한 것처럼 무엇보다도 성경에 대한 re-telling(다시 말하기) 작업이어야 함에도 불구하고, new-telling(새로 말하기) 작업이 되었기 때문이다.

여기서 new-telling이란 자기 것(상황이나 문화)을 성경에 집어넣어 해석하여 ‘새로운 이야기’(새로운 신학)를 말하는 것을 의미한다(앞으로 자세히 언급하겠지만 R. 불트만이 좋은 실례이다). 반면에 re-telling이란 성경 본문은 지금과는 시공간(언어적, 문화적, 환경적)의 차이가 있기에 성경 본문이 무엇을 말하고 있는지를 먼저 올바로 해석한 후에, 그것을 우리 시대에 맞게 ‘다시 말하는 것’(재현 신학)을 의미한다.

new-telling이 아니라

re-telling

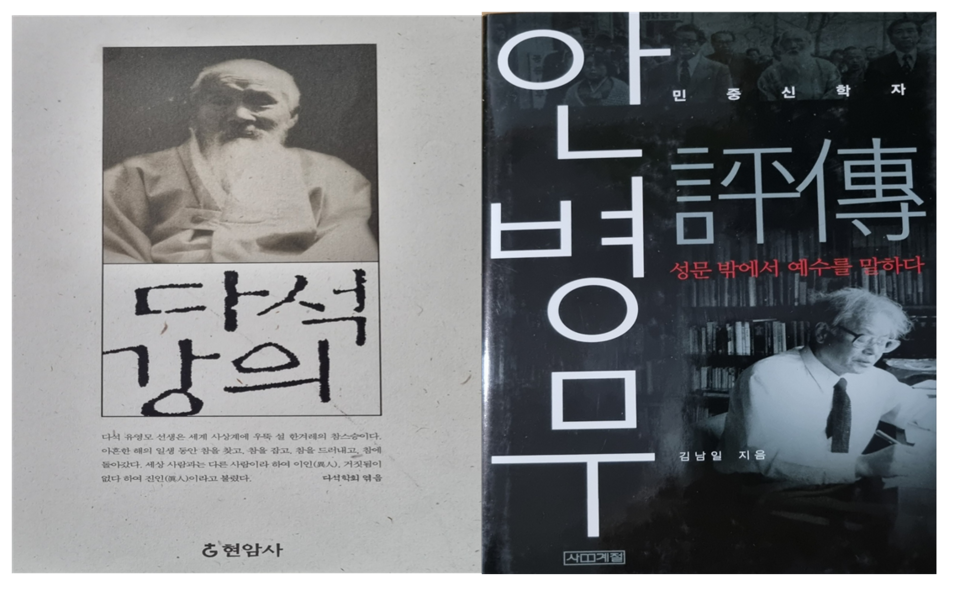

가령, 한국 사상계의 대부인 다석 류영모(1890-1981)는 동양의 유ㆍ불ㆍ도에 기초하여 성경을 해석했다. 이는 우리 것을 성경 본문에 집어넣어 해석한 것으로(new-telling) 고대근동지방에서 태동한 신구약성경에 대한 왜곡이다. 결국 그의 성경 해석은 ‘종교다원주의 신학’이 되고 말았다. 또한 ‘민중신학자’ 안병무(1912-1986)는 한국적 상황을 성경 속에 집어넣어 상황신학적으로 성경을 해석함으로써(new-telling) 성경 본문에 대한 빗나감을 초래했다.

또한 ‘풍류신학자’ 유동식(1922-2022)은 한국 전통사상인 풍류도를 성경 본문에 집어넣어 해석함으로써(new-telling) 성경 본래의 의미를 퇴색시켰다(이들 토착화 신학의 문제점에 대해서는 다음 기회에 자세히 다시 다루고자 한다).

일찍이 김교신(1901-1945)은 성경 본문에 기초한 ‘조선산(朝鮮産) 기독교’를 추구하고자 했다. 그런데 그때는 에세네파의 문서인 쿰란 문서의 발견(1947)이나 핵폭탄 투하(1945)에 의한 종말론적 상황에 따른 묵시문학에 대한 연구 및 컴퓨터 작업에 의한 성경 사전의 출간이 가져온 더 깊은 성경 연구를 할 수 없는 등 여러 제약이 있었다. 21세기를 맞은 이때 나는 ‘서양 기독교’를 딛고, 이제는 ‘성경 기독교’에 기반한 ‘한국산 기독교’를 해야 한다고 본다.

3. 셋째, 내가 ‘일본 선교에 대한 관심’을 갖게 된 동기는 세계선교의 방향이 바뀌었다는 선교에 대한 패러다임의 변환에 따른 것이다. 나는 2018년 2월에 10년 6개월(2007.8-2018.2)의 중국선교사 사역(예장 통합 총회 파송)을 마치고 대전신대로 다시 복직했다. 바로 이때 시진핑 정부는 중국에 거주하는 모든 선교사를 추방하는 정책을 추진하였다. 나는 이를 세계선교의 방향이 바뀌었다는 비전으로 해석하였다. 즉 ‘만절필서’(萬折必西, 일만 번 꺾이어도 복음은 서쪽으로 흐른다)에서 ‘만절필동’(萬折必東, 일만 번 꺾이어도 황하강은 동쪽으로 흐른다)으로의 선교 방향의 역전이 그것이다.

따라서 이제는 선교대국이 된 한국교회가 해야 할 선교 방향은 한반도 동쪽에 있는 일본선교(태평양 쪽)이며, 이 길이 한국교회를 비롯한 한민족이 사는 길이라고 생각했다. 한일근대사에 관련한 두 권의 책을 쓴 근본적 동기도 일본복음화를 위한 것이다. 지난 1-2월(17일간)에 일본 선교여행을 다녀온 것도 보다 효과적인 일본복음화를 위한 것이었다.

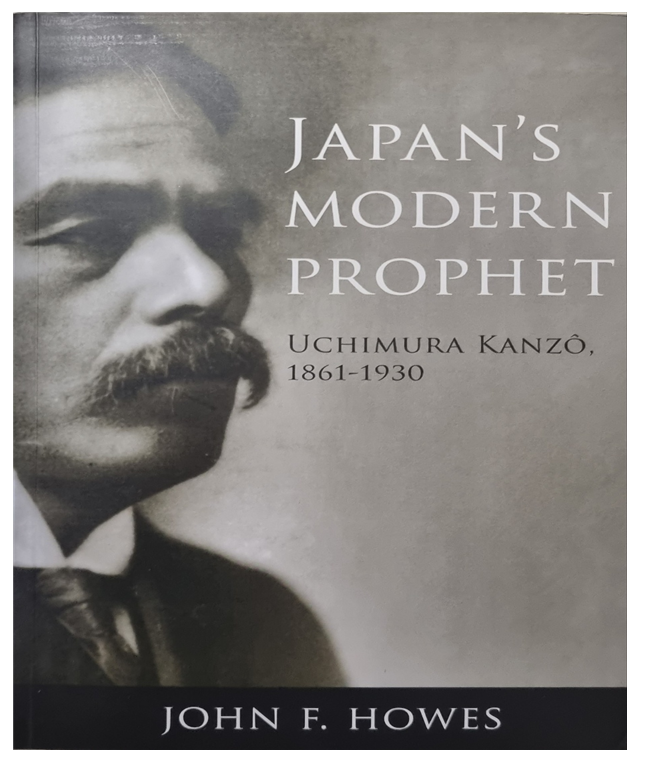

김교신과 함석헌의 스승인 우치무라 간조(內村鑑三, 1861-1930)는 사랑하는 두 개의 J가 있다고 했다. Jesus(예수)와 Japan(일본)이 그것이다. 내게도 사랑하는 두 개의 C가 있다. Christ(그리스도)와 Corea(한국)가 그것이다(다음호에 계속).