“(솔로몬의 시 곧 성전에 올라가는 노래) 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어 있음이 헛되도다(아멜루 보나이오 보 임 아도나이 로 이쉬마르 이르 샤에 샤콰드 쇼메르)”(시127:1).

날씨가 추워지면서 이제 소설(小雪)이 막 지나서 첫 눈이 내린다. 배추 농사가 풍년이라 김장하기에는 재료비가 싸다고 하지만 경기침체는 여전하다. 세계가 점점 전운이 사라지는 듯하지만 여전히 전쟁의 위협이 있고 우크라이나의 러시아 본토 침공에 프랑스도 찬성하고 나서면서 일촉즉발의 핵무기 투하의 위험도 도사리고 있어서 3차 세계 대전으로 갈 수 있는 여지도 있다. 트럼프 미 대통령 당선자는 김정은과 회담을 갖겠다 하여 한반도의 해빙(解氷) 무드가 싹뜨는 느낌이다.

“너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다(샤웨 라켐 마쉬키메 쿰 메아하레 쉐베트 오케레 레헴 하아짜빔 켄 이텐 리디도 쉐나)”(시127:2). 이 시편 127편은 솔로몬의 시로서 제왕 시편과 지혜 토라 시편에 해당한다. 곧 시편 1; 34; 37; 49; 78; 105; 106; 111; 112; 127편이 이 지혜시에 해당한다(모빙켈). 이 지혜시에 왕권과 연관된 시편이 주로 잠언, 욥기, 전도서의 내용과 같다. 이 솔로몬의 시는 시편 72편과 더불어 솔로몬의 표제어로 나타난다. 시편 72편은 포로기전 상황을 반영하는데 반해, 시편 127편은 포로기 이후를 반영한다. 여호와가 집을 지키지 않고 성을 지켜주지 않으면 파수군의 수고가 헛되다고 하는 것은 예루살렘 성전을 짓는 솔로몬의 건축을 상징하며 또 ‘여디디야(주의 사랑함을 받은 자)’라고 불리는 솔로몬을 가르킨다. “그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다”(시 127:2)

쿰란 공동체에서 이 시편 127편(4Q 173)이 읽히면서 종말론적 메시아 기대를 보여 주고 있다. 이 시편 127편의 여호와가 집을 지키심과 그의 사랑을 받은 자의 단잠은 바로 확실히 주가 사랑하는 자(세나)에 대하여 존귀하게 높이시는 것을 의미한다(둠). 시편 127편은 후반부의 전체 구조에서 왕과 율법이라는 의미구조로서, 시편의 두 축(중심축, 토라와 왕)의 중심에서 구성된다. <시편 107-시108~110-시111~118-시119-시120~136-시137~144-시145>(다윗 모음집, 출애굽, 시온, 율법, 시온, 출애굽, 다윗 모음집이라는 대칭 구조를 보이며 구원과 축복의 하나님: 여호와만 신뢰할 것과 구원과 축복의 하나님: 여호와만 신뢰할 것 등이 대조를 이루며 구원 요청과 시온에서 응답: 시온에서의 응답과 구원의 요청이 대칭을 이루며 주 여호와의 우주적 통치와 구원하심(시107:1-32; 145:1, 13), 지혜 모티브(시107:42-43; 145:19-20) 등으로 구성되었다)고 본다(방정열). 이 전체 구조에서 율법(토라)을 강조하고 알 수 있다. 결국 시온에서 영원한 복이 흘러나온다고 노래하면서(시120-134편), 여호와가 없는 삶의 헛됨을 강조한다(시127편). 따라서 하나님의 중심되는 삶(1-2절)과, 그 반대의 하나님의 없는 삶의 덧없음을 강조한다(지혜시). 이러한 솔로몬의 지혜시는 하나님의 인도하심으로 인해 가정의 형통과 자녀의 축복으로 이어지는 것을 후반부에 이야기함으로써 가정의 샬롬, 행복을 말한다.

“젊은 자의 자식은 장사의 수중이 화살 같으니, 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복되도다(케히찜 베야드 깁보를 켄 베네 한네우림) 그들이 성문에서 그들의 원수와 담판할 때에 수치를 당하지 아니하리로다(아쉐레 하게베르 아쉐르 밀레 에트 아쉐파토 메헴 로 예보슈 키 예다베루 에트 오예빔 바샤아르)”(시127:4-5). 이러한 자녀의 축복을 받은 사람들은 주로 선교사인데 당대의 선교사들은 불운한 십자가의 고난의 삶을 살아가지만 나중에 자녀들의 축복, 보상이 있는 것을 보게 된다. “보라 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다(힌네 나하라트 아도나이 바님 사카르 페리 하바텐)”(시127:3).

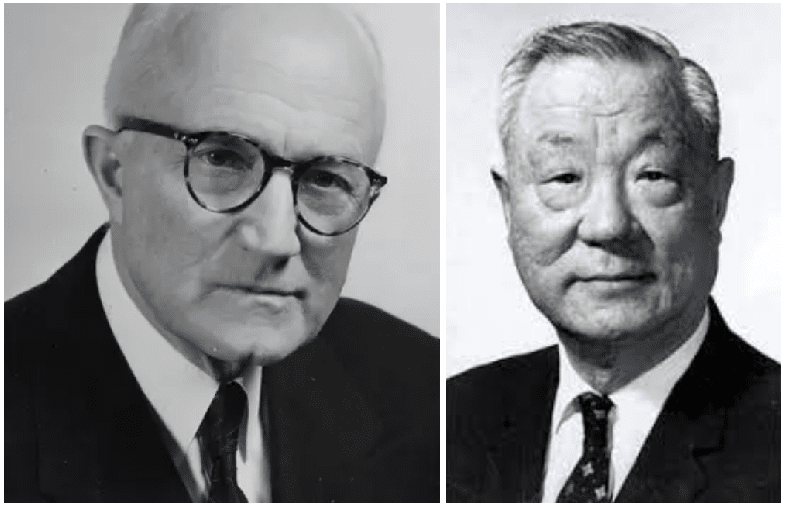

선교 역사가로서 백낙준의 지도교수이다. 그는 제자 백낙준의 <한국의 장로교 선교 역사> 논문을 지도한다(1832-1910년). 백낙준 박사의 아버지, 백사겸에게서 처음 신앙이 이어지는 영적 유산과 축복이 있다. 이는 바로 아버지가 처음 예수 그리스도를 영접하고 점쟁이 생활을 정리하는 데서부터 시작된다.

라토렛 교수는 예일 대학교의 교회사 교수로서 20세기 선교 역사에 위대한 학자로서 서신과 논문, 강연 원고, 신문 잡지 등 해외 연관 단체와 교신한 수천 통의 편지는 역사 신학자, 선교역사가로서 큰 족적을 남긴다. 그것이 백낙준에게 영향을 크게 미쳐서 1927-1963년 사이에 18통의 편지가 예일대 문헌 보관소에 그 파일이 보관되어 있다. 라토렛과 백낙준 사이에 학문적 교류와 교회사관이 연관성이 크고, 또 그 학문적 탁월성이 컸고 그 교류는 지대한 영향을 미쳤다. 라토렛은 프랑스 위그노의 후예로서 오레곤에서 경건한 가문에서 자라며 선교사로서 꿈을 키웠다. 그는 맥민빌 대학을 공부하고 동부의 예일대학에 3학년에 편입하여 석박사 공부를 한다. 조나단 에드워즈와 존 모트의 영향으로 YMCA 운동과 중국 선교사 파송, 학생 봉사 단체에서 임원, 간부로 활동하며 중국, 일본 선교사들을 동원한다. 그는 선교에 관심을 가지고 공부하면서 미국과 중국의 관계 초기 역사로 논문을 쓰고, 예일 대학교에서 성경공부 리더로 활동하며 세계를 두루 다니며 선교 현장을 둘러보고 선교사의 꿈과 안목을 넓혔다. 그는 서원한 대로 1912년 창사 지방에 중국 선교를 자원한다. 그 때 그는 일본을 거쳐 중국 선교사로 나간다.

라토렛의 교회사관과 백낙준의 교회사관의 관계는 유사한데 이는 사제 관계에서 비롯된다. 백낙준의 박사 학위 논문이자 주저인 한국 개신교회사(History of Protestant Mission in Korea, 1832-1910)는 1929년 숭실전문학교에서 출판되었다. 이 책은 그 후에 연세대학교 출판부에서 한국어 번역판과 영어 개정판으로 출간되었다. 초판 출판 때는 그의 스승 라토렛이 서문을 썼다. 그는 이 책을 한국 교회사의 결정판으로 보았다. 무엇보다도 라토렛이 선교사가 되기 위해 선교 훈련을 받고 선교의 대가인 모트의 강연을 듣고 나서 그는 선교에 헌신하기로 다짐한다. 모트와 지속적인 교류를 통해 예일 신학교에서 윌스톤 월커(Wiliston Walker)의 교회사 강의도 들었다. 선교사로 자원하여 중국 창사 지역으로 갔지만 이질에 걸려 회복이 불가능하여 결국 1912년 일본을 거쳐 오레곤 고향으로 돌아오게 된다.

1914년 건강이 회복되어 포틀랜드의 리드 대학교에서 역사 과목을 가르치기 시작한다. 그는 집필도 시작하여 중국 선교의 동원을 위한 <중국의 발전(1917)>이란 책을 출판하였다. 그는 기독교의 확장이라는 차원에서 선교의 역사를 말하며, ‘이 세기에 선교의 계절이 왕성해서’ 주님이 오신다는 확신을 믿었다. 라토렛은 리드에서 계약이 끝나자 오하이오주 그랜빌의 데니슨 대학교에서 가르친다. 1918년에는 침례교단에서 목사 장립도 받게 된다. 그는 동양의 역사를 계속 집필하며 중국, 일본 중심의 동양사 분야의 전문가가 된다. 이 저서는 선교사관에 의한 관심에서 비롯되었다. 그는 시카고 대학을 비롯한 여러 대학에서 초빙을 받지만 최종 예일대학에서 선교학 석좌 교수가 되게 된다.

라토렛은 할렌 페이지 비치의 뒤를 이어 선교학 교수가 되었고 예일대 사학과와 종교학과에서 교수를 하게 된다. 선교의 눈으로 학문을 하며 선교의 동원을 하는 교수로서 백낙준과 같은 거물을 제자로 삼아 한국 선교를 하게 된 것이다. “A.D. 와 B.C.처럼 일반 역사도 기독교적으로 봐야 한다고 보았다. 일반 역사학자들은 이런 것을 이해하기 어려웠지만, 그는 기독교 역사가 확장되어 가는 것을 보며 하나님의 손길을 부인할 수 없었고 또 일반적인 역사 연구 방법으로는 해석할 길을 찾지 못했기 때문에 이렇게 믿었다(라토렛).” 그는 기독교가 유럽에 들어가서 문명이 새롭게 변혁되었고 로마도 문명이 발전되게 되었다고 보았다. 그는 역사 연구의 초점과 그 관심을 집중시킨 것이 바로 기독교 신앙과 역사를 통합시키는 것이었다.

그는 교회가 땅끝까지 이르는 그리스도의 증인이 되어야 함을 확신하였고, 모든 크리스천은 선교사가 되어야 한다는 것을 모토로 신앙의 한 표지로 삼고 살았다. 모든 교회는 선교하는 공동체라고 확신하고 이를 실천해야 한다고 자주 역설했다. 나아가 새롭게 학문으로 등장한 선교학을 전통적인 신학의 한 분류의 학문으로 만드는 데에도 기여했다. 특히 선교의 역사를 교회의 역사와 병합시켜 교회의 역사가 곧 선교의 역사임을 강조하였다. 라토렛은 ‘19세기는 위대한 선교의 세기’라는 사실을 각계각층의 인문학과 종교학, 신학에 각인시켰다. 오늘의 시대가 선교의 시대요 ‘하나님은 선교사를 중심으로 세계 역사를 움직인다는 사실’을 라토렛은 미리 내다보고 선구적으로 외친 것이다. 선교의 시대가 그 일반 역사를 움직이는 동력이라는 진실을 말해주고 있다.